Karima Benoune

My nights were haunted by the cries of all those virgins that they had

Scratched Molested Maimed Bitten Eaten

RAPED

KILLED…

A forest of beards all around

Barbaric Beards

Halal meat

From every bit of my skin crops up a bastard

and every religious desire becomes infamy[1]

––Mustapha Benfodil

Targeting women’s bodies and using them as battlefields makes it obvious that gender is at the core of the issue of Islamic terrorism and inflicting violence on their bodies is a means of controlling women and terrorizing their community.[2]

––Zahia Smail Salhi

How can we act as if the nineties never happened?[3]

––Cherifa Bouatta

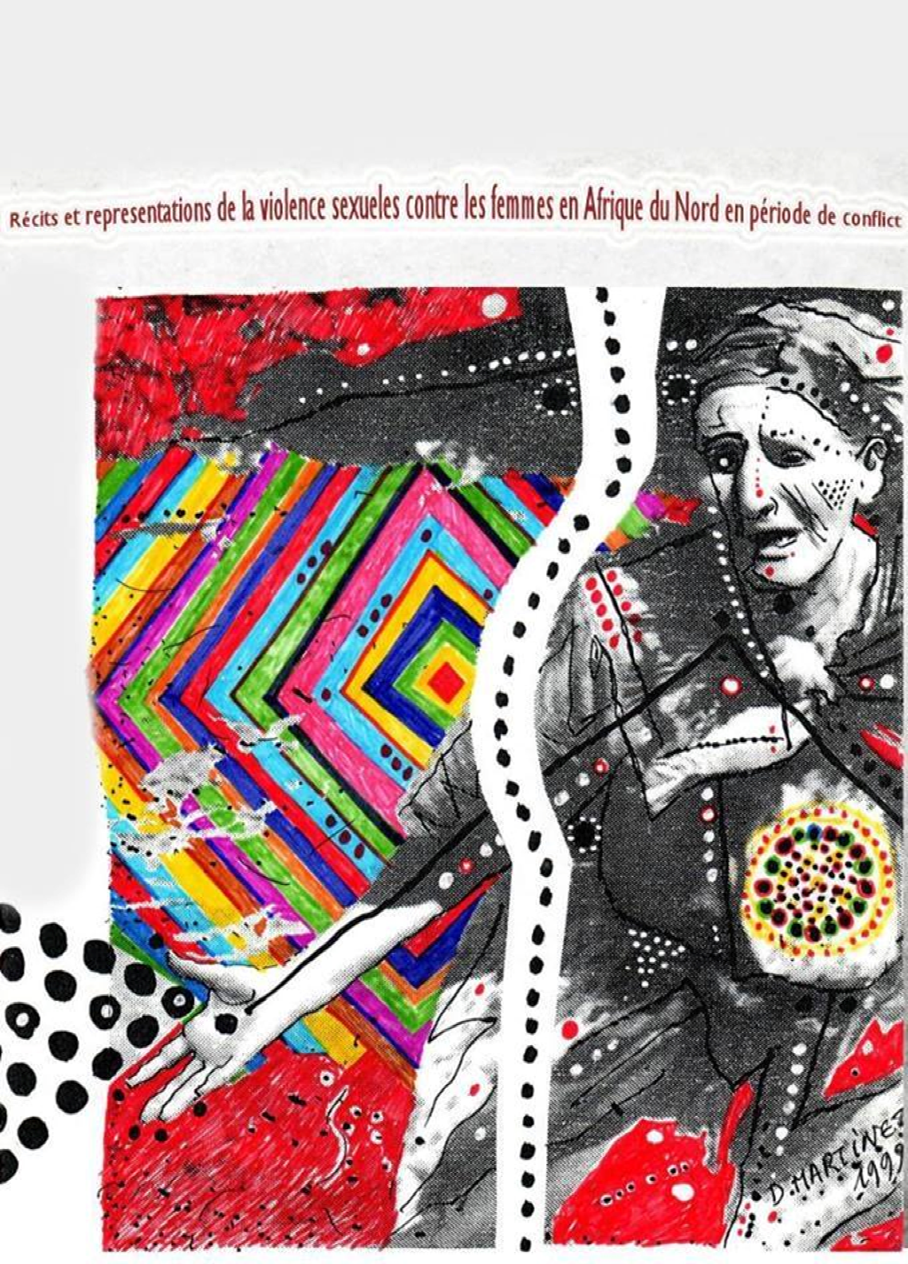

I. Introduction: Echoes of the “Dark Decade”

Rape and sexual abuse in armed conflict, such as that which occurred in Algeria during the 1990s at the hands of non-state armed groups, have come to be recognized in international law as among the gravest crimes. As noted by successive UN Special Rapporteurs on torture, such treatment constitutes a form of torture, a jus cogens violation of the highest level norms of international law.[4] As recently reiterated by the Security Council Resolution 2106, it may constitute a war crime, a crime against humanity or even an act of genocide.[5] All too often, as was the case in 90s Algeria, such abuses are accompanied by the offences of forced marriage, forced pregnancy and systematic sexual slavery.[6] In addition to the normative advances in our understanding of these all-too-common practices, there have been some important procedural advances in combating wartime rape. For example, while they had historically failed women victims almost entirely, international tribunals have begun to prosecute cases of sexual abuse in armed conflict in certain country situations (though, sadly, never for matters arising out of Algeria’s 1990s trauma).[7] Yet, despite the international prosecutions that have taken place sexual violence in armed conflict in many regions of the world carried out by male perpetrators of many nationalities, ideologies and religious heritages remains a widespread scourge,[8] and – as in Algeria – impunity and silence remain the rule rather than the exception.

Contemporary jihadist armed groups based in countries ranging from Nigeria to Iraq, and which are the ideological heirs to those that terrorized Algeria during the 1990s, are amongst those that today engage in the most systematic and widespread practice of rape and sexual slavery in armed conflict situations around the world.[9] They frequently carry out mass kidnapping of women and girls while fighting for what they call an “Islamic State.”[10] While insisting that women must be pure, they gang rape them. This set of atrocities first came to widespread international attention with the abductions of the 276 Chibok girls by Boko Haram in northern Nigeria in spring 2014.[11] Boko Haram openly claimed responsibility for this: “I abducted your girls,” its leader, Abubakar Shekau, said, smiling, in a video that was circulating shortly after the raid. “I will sell them in the market, by Allah.”[12] As horrifying as these events were, they were no surprise whatsoever to anyone who closely followed Algeria in the 1990s. In fact, they were eerily familiar.

In the early years of what was called Algeria’s “dark decade,” [13] from 1993 to 1997, thousands of women were abducted by the non-state fundamentalist[14] armed groups that were battling the Algerian state. 5000 rapes of women by these groups were officially reported from 1993 to 1997.[15] The actual figure is assumed by experts, such as the journalist Salima Tlemcani, to be considerably higher.[16] However, due to the social stigma around rape in Algeria, as well as the generalized climate of impunity for the abuses of the 1990s, very few victims have ever spoken publicly about their experiences.[17]

Another unfortunate fact is that very few international observers did follow these events closely, at the time, or since. Almost no documentary record of these crimes against humanity can be found in the English language literature. Except for the efforts of some Algerian women’s rights groups and some Algerian women’s human rights defenders (WHRDs), and a few Algerian journalists, almost no one has done the work of documenting this part of the 1990s atrocities. Even the major international human rights groups failed to do so.[18] Not one of them ever published a single report focused on this subject in English. [19] This means that the history of these atrocities has been disappeared domestically and internationally and risks being left out of narratives of the 90s altogether. This would be an injustice both to these victims but also to those today at risk from similar violence.

We need to document this history as a question of justice and recognition, but we also need to learn the lessons of Algerian women’s experiences of jihadist rape in the 1990s so has to best combat similar abuses today. To these ends, this article aims, on the basis of field research carried out in Algeria, to help fill this gap in the historical record by making the work of Algerian experts on this issue accessible to readers of English. The task is both to document these atrocities, but also to interpret them, so as to understand the meaning of rape as used by jihadist groups even today.

II. “A Right to All the Women He Wanted”: The History of Jihadist Mass Rape in 1990s Algeria

During the “dark decade,” the predominantly Muslim population of Algeria was terrorized by fundamentalist armed groups that were trying to take power and impose their own merciless version of an “Islamic State.” In the process, the jihadists may have killed as many as 100,000 to 200,000 people.[20] They openly declared many of their crimes. “When you hear about killings and throat-slittings in a village or town,” GIA commander Abou el Moundhir explained in his group’s international newspaper, “you should know … it is the application of GIA communiqués ordering [us] to do good and combat evil.”[21] He assured readers his men only killed “those who deserved to die.” There is no question that the Algerian state too had blood on its hands for its own 1990s abuses that included extrajudicial executions, some 8000 forced disappearances, and torture, but its armed opponents’ atrocities were widespread and systematic to use the terms of international criminal law, and unimaginable, and constituted the bulk of the violence in the country during the “dark decade.” [22]

Admittedly, some women were among the state’s victims too, though far fewer than those systematically abused by the fundamentalists. As the UN Special Rapporteur on violence against women noted in 1998

[a]lthough both men and women are targets, and both sides are guilty of human rights violations, the armed Islamic opposition reserve particularly harsh treatment for women who do not conform to their strict dictates, including unveiled women, professional women, and independent, single women living alone. They also engage in forced marriages and other forms of abduction of women living in areas under their control.[23]

With regard to the abductions mentioned by the Rapporteur, the women kidnapped by Algeria’s armed fundamentalist groups during the “dark decade” were most often subsequently found dead – usually with their throats cut or with their bodies otherwise mutilated.[24] Those abducted women who survived their kidnappings were considered “sabayas,”[25] part of the spoils of war, and reduced to both domestic and sexual slavery. (Sometimes they were first used as human shields by terrorists escaping from the state’s security forces.[26]) Sabayas were divided up like the rest of the spoils of war, with those considered the most attractive raped first by the Emir or commander of the armed group, and then passed on to other men, perhaps as many as 50 or more.

Such practices were no accident – but rather the result of an ordered and explicit strategy. The rapes were “systematic, planned and justified [meaning that their perpetrators and the armed groups they served specifically elaborated arguments to justify the practice].”[27] For example, the Armed Islamic Group’s commander Antar Zouabri was reported to have ordered his men to “capture the supporters of the tyrants[28] in their villages, eradicate them, destroy their fields, capture their women and confiscate their belonging.”[29] All this was considered an “offering to God.”[30] With tragic irony, the survivors of these mass rapes, themselves almost entirely women of Muslim heritage, often reported that they used religious arguments to try to convince their assailants to stop, but to no avail. In the words of one victim named Aicha, kidnapped after a massacre in the town of Blida in the area of the country then known as the “Triangle of Death,” when the “Emir” came to rape her, “I begged him, telling him that what he was doing was a sin. He pushed me violently to the floor and told me that he was a mujahid [a holy warrior] and therefore had a right to all the women he wanted.”[31]

1994-95 and 1997 were reportedly the worst years for attacks on women. [32] The documentary record of these events of the 1990s that does exist is largely found inside Algeria, and is comprised of some official statistics which have been made public, the work of Algerian WHRDs that was largely completed in the 1990s or shortly thereafter, and accounts by Algerian journalists – all of which are incomplete. The very first recorded rape of the conflict apparently took place in the town of Bouira and according to journalist Abla Cherif, “as paradoxical as this may seem” the victim was the wife of an Imam who was housing a group of armed men. These same men then collectively raped the woman identified only as B. Akila.[33]

Many Algerian women journalists tried to chronicle these unthinkable stories, risking their lives to do so. I interviewed the Algerian journalist pseudonymed[34] Salima Tlemcani at length about the rapes perpetrated by members of the fundamentalist armed groups. She did extensive research on this topic at the time. Tlemcani described the impact of the rapes: “Taking young girls barely out of puberty and raping them, practically collective rapes, keeping them as sexual slaves, then killing them when they get pregnant. And what awful deaths. You could write books and books….”[35] Back in January 1995, women’s rights activist Zazi Sadou did write on the front page of the Algerian newspaper El Watan about those – she estimated then in the hundreds – who were “kidnapped in a street, at a schoolhouse door, from a shop, abducted in front of the their parents… held captive by terrorist armed groups to offer a ‘warrior’s comfort’ to pseudo-moujahidines…”[36] In her article, a 17 year-old pseudonymed Ouarda tells of being abducted off an Algiers street, threatened with a knife, driven far outside the capital, kept with more than a dozen other women, burned on her thighs with cigarettes, raped by multiple members of a jihadist armed group despite her protestation that “God condemns this,” to the point where she bled nearly continuously, subjected to domestic and sexual slavery, terrorized for months, forced to watch the killing of girls who tried to escape, and even deprived of adequate water to wash, until she was later rescued by watchful villagers when being moved from one camp to another.[37] Recording these testimonies and publishing them under her byline, was no easy feat for Sadou who was herself gravely under threat by armed groups at the time. All these women journalists risked their lives to record and disseminate these testimonies. Sadou and Tlemcani both told me that at the time, they had to move from place to place almost continuously for security reasons.

Cherifa Kheddar, the President of Djazairouna, the Algerian Association of Victims of Islamist Terrorism likewise put herself in great jeopardy to help women survivors and families in the heart of “the Triangle of Death,” the most dangerous part of the country during those years. Consequently, she heard many accounts of such rapes. In a detailed interview on the topic, she explained the evolution and impact of these practices:

It started with the marriage of the terrorists who were underground, in general with the daughter or the sisters of other terrorists like them. This happened between them in the beginning. In the beginning, some of the peasantry gave direct support to the Islamists and were somewhat accepting of the notion of temporary marriages. So these men, especially from the families of the peasantry, gave their own daughters to these terrorists.[38]

She tells the story of two girls that were being married off in this manner by their male family members. The girls were reportedly tortured and murdered along with their mother in the Birtouta area after they – with the support of their mother – refused to submit to this “marriage.” Their body parts were found scattered across a wide area of terrain.

Later on, according to Kheddar, as families began to comprehend the nature of the terrorist groups, they would refuse to hand their daughters over. At this point, “there were a lot of abduction of girls with their families being killed.”[39] She told the story of a man who was an amputee and was slain by the armed men who came to abduct all of his daughers. The man reportedly asked those who murdered him just before they did so, “Why would you kill me? I cannot do anything to stop you.” They told him that they could not take his daughters to be their slaves as long as he was still alive. In these circumstances, they explained, the girls would not be considered “halal” for them.

They slaughtered him in front of his son who was hiding. In an instant, the husband was assassinated, the grandmother was assassinated, and the girls were removed. The mother went insane searching for her daughters for many years who never came back.[40]

While most women were kidnapped first and then subsequently raped, others faced the abuse right in their own homes. Kheddar tells the story of one woman who hid her daughter under the bed when terrorists came to her house. “When they started to rape her, she was scared that they would rape her daughter so she was making signs to her daughter, as they were raping her, to not move and to stay where she was. They raped her for hours.”[41]

These tragic outcomes were experienced by countless thousands of families. An article published by Collectif 95, a group of prominent women’s rights advocates from across the Maghreb that coalesced in the lead up to the UN Fourth World Conference on Women, produced a heavily documented 1999 report suggesting that by then 5000 women had been subjected to the practice.[42] Salima Tlemcani told me in 2010 that while she had earlier referenced the number of 5000 rapes, she now believed “the number is much higher.”[43] One single woman named Aicha reported having been raped 50 times, and having counted the assaults carefully so as never to forget.[44] The Rachda Association, after citing figures including an official claim of 2000 such rapes, and a figure of 8000 put forward by groups of victims of terrorism, concludes that

What is certain is that we are talking about a phenomenon about which it is extremely difficult to be precise because of the reticence of officials to provide information and the refusal or the fear of victims and their families to openly declare rape.[45]

Viewed collectively, these reports aver that most likely at least 8000 women, and perhaps many more – may have been raped by the Algerian fundamentalist armed groups in just a few years.

III. “The Worms Will At Last Eat My Shame”: State and Society Respond to the Rapes

The rapes did not end when the physical assaults did. The women were often attacked again as they returned to families some of whom repudiated them, to a society that often turned away and to a state that sometimes refused to recognize them. For Kheddar, some of the pressure not to speak was social, and some of it was political, especially in families that had, perhaps even only in the beginning, supported the Islamists.[46] Other WHRDs focus in particular on underlying social attitudes about sexuality. Nevertheless, all these forms of shaming expressed themselves in moral ways but also in logistical and administrative ways that were just as debilitating. The bodies of pregnant women and girls were in and of themselves evidence of their own “dishonor;” these women and girls were often hidden as a result. Some survivors struggled to obtain an abortion either because they were still in captivity until it was too late to terminate the pregnancy, or due to the legal status of abortion in Algeria. These women also became victims of forced pregnancy

Article 72 of the health code, nicknamed Guidoum’s fatwa after the academic and Minister of Health who openly and angrily denounced the rapes at a meeting in 1995 and committed to assisting the women victims, allowed for abortion “when indispensable to save the life of the mother or to preserve her psychological equilibrium.”[47] However, a Fatwa issued by the High Islamic Council in Algiers in April 1998 about women victims of rape by the fundamentalist armed groups stipulated that even for them, “it is forbidden to abort except in cases of absolute necessity, because abortion is a crime.”[48] According to Salima Tlemcani, individual doctors had in some cases taken the risk of indeed performing abortions on some of these women in spite of Algerian law.[49]

Moreover, rape victims were not given the status of victims of terrorism, which would have entitled the women in question to compensation from the state.[50] (This failure has only just been corrected by an Executive Order on February 4, 2014.[51]) Salima Tlemcani recounted that one government official actually said that if these women had received compensation, as victims of terrorist bombings or those who lost family to armed group assassinations did, that it would have been tantamount to prostitution, because it involved giving the women a salary for what they had suffered. “I was beside myself,” Tlemcani recalls.[52] She explained that some individual local officials did take it upon themselves to try to help individual women victims by granting them an exceptional status, but that this was a rarity.

The deficient responses to the rapes by some families, some sectors of society and at times by the state re-victimized many survivors and shrouded their experiences behind a veil of opprobrium. In fact, the stigma was so intense that Leila Aslaoui wrote in her book of composite stories about the plight of many Algerian women, entitled “The Guilty Ones,” as if from the perspective of a victim: “I must disappear so that the men in my family can live in peace… It is only in the earth that the worms will at last eat my shame.”[53]

IV. Just Who Blasphemes When a Rape is Perpetrated in the Name of God? : Obstacles to Truth and Justice

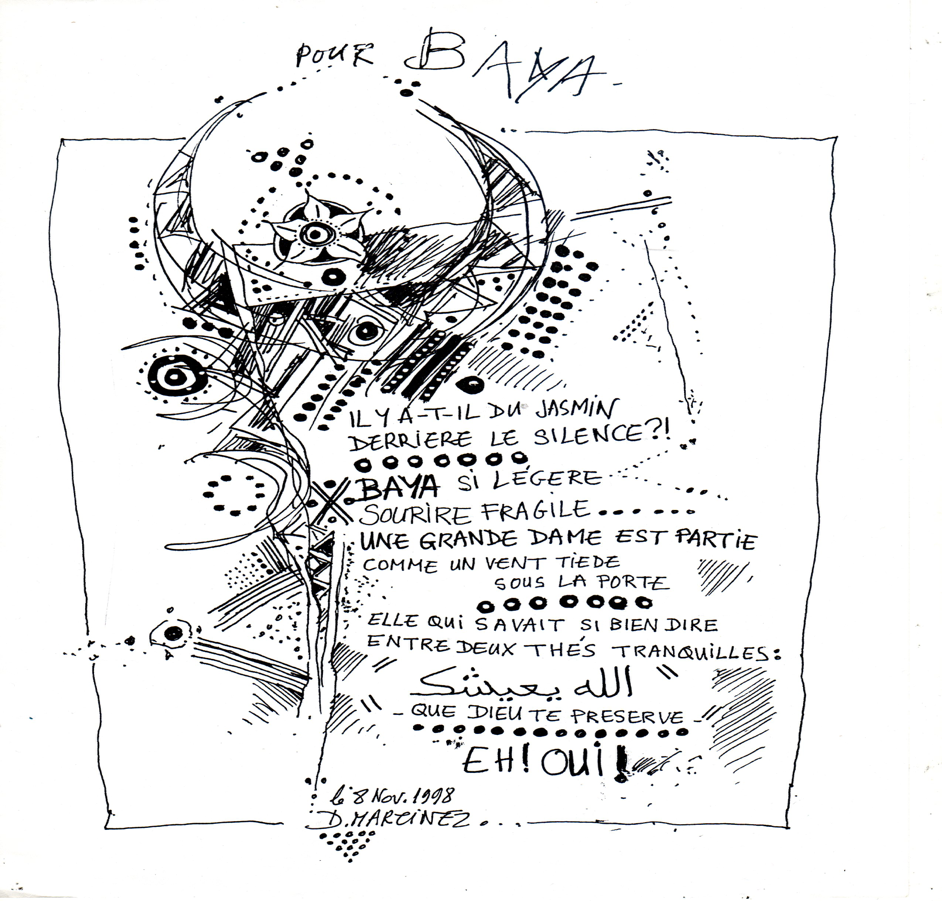

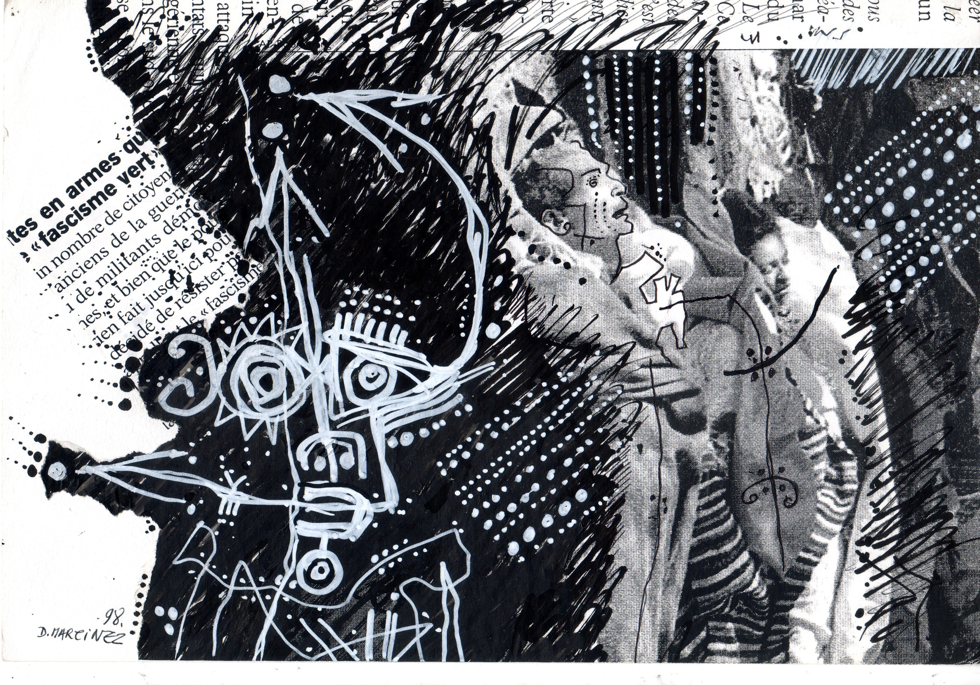

The Algerian journalist/writer/artist Mustapha Benfodil, himself a victim of the 1990s fundamentalist violence, openly portrays the violence of the “dark decade” and the reality of rape in Algerian society in his work.[54] His bold adaptation of the words of a woman who survived one of these real atrocities led to his artistic installation called “Maportaliche/ Écritures Sauvages (It has no importance/Wild Writings)” being entirely erased on the orders of the Emir of Sharjah at the 2011 Sharjah Biennial, one of the Arab World’s most important festivals.[55] The festival’s director was fired for having allowed the installation to be displayed. Subsequently, Benfodil wrote:

Some of the viewers and some of the organisers have criticised this text as obscene and blasphemous. Indeed, it may be that the words and the description can be interpreted as pornographic. The truth is that this sequence is a hallucinatory account of a young woman’s rape by fanatic Jihadists, representing the radical Islamism experienced in my country during the Civil War in the 1990s. The words may be shocking but that is because nothing is more shocking than rape itself, and all the words of the world cannot tell the atrocious suffering of a mutilated body. What is told here is sadly not a fiction. Thousands of women in Algeria suffered such a fate during the conflict, a truth which has not been told often enough…[56]

Shortly after Benfodil’s work was destroyed because it included a text that attempted to convey that reality, a British Muslim convert named Abdal Hakim Murad (aka Timothy J. Winter), the Sheikh Zayed lecturer in Islamic studies at Cambridge University, attacked the Algerian artist in the Art Newspaper, claiming that his work had “irreligious content” and was “rooted in the modern rejection of the sacred.”[57] In North Africa where armed fundamentalist groups were still active, though not on the scale of the 1990s, such charges are potentially dangerous for the artist. Undaunted, he responded:

[T]his text has been interpreted as an attack against Islam. Allow me to clarify that Sherifa’s rant refers to a phallocratic, barbarian and fundamentally liberticidal God. It is the god of the GIA, the Armed Islamic Group, this sinister sect which has raped, violated, and massacred tens of thousands of Sherifas in the name of a pathological revolutionary paradigm, supposedly inspired by Koranic ethics. Without wanting to justify myself, I must simply underline that my own Allah has nothing to do with the devastating destructive divinities claimed by these Algerian millenarian movements…[58]

Of course, the rapes by groups claiming to act in the name of God should themselves be seen as the blasphemy – but it is the fact that they are revealed and denounced which is so often considered unacceptable both at home and even abroad. Benfodil’s text is not fiction. It adapts the words of a real-life survivor who acerbically and hallucinatorily described these sexual assaults by those claiming to be the warriors of God as an experience of

“Being blessed

By the penetrating holy word of Allah

The sperm of his Prophets

And the spittle of his apostles”[59]

Benfodil was not attempting to shock for its own sake, but rather was trying to honestly chronicle the savagery of the recent past in his own country, to recall in verse the international crimes committed against women there, and to condemn the attempt to use religious discourse to justify them. Yet, some things are simply seen as unspeakable – whether in poetry, prose or testimony. Over the course of this research, I came to understand Benfodil’s use of capital letters in his forbidden stanza. “RAPED KILLED.” It is a proclamation against this silence.

Just as there was little space within which to denounce the rapes at home or abroad, there was no accountability for them either at the international or domestic level.[60] Inside the country, Algeria’s Charter for Peace and National Reconciliation of 2005 codified nearly blanket impunity for many state and non-state perpetrators of the dark decade. [61] “The two parties decided to amnesty each other. The victims were never allowed to say a word about this,” Algerian lawyer and victim’s rights advocate Adnane Bouchaïb has noted.[62] Rape – along with commission of collective massacres and the use of explosives in public places – was not a crime for which perpetrators were supposed to benefit from amnesty, according to article 10 of the Charter. Nevertheless, in practice, the “reconciliation” has suspended almost all official truth or accountability processes – even forensic investigations of mass graves. The Charter even criminalizes some forms of public debate about the conflict. This has given the country a bizarre official amnesia, when no one over the age of twenty has forgotten what happened. The paradox is most acute for victims’ families. “Now we find ourselves with former terrorists, in little villages where everyone knows everyone,” says Bouchaïb. This dearth of accountability mirrors and magnifies the rape victims’ own socially enforced silence. How can one break out of these cycles of erasure and the attendant impunity?

While there were domestic and international omissions, closures and blockages that surrounded the mass rapes of the 1990s, there were also surprising openings that these atrocities forced onto the local scene. One of the interesting paradoxes was described by the Algerian human rights lawyer Nadia Aït Zai who directs the Center for Information on the Rights of Children and Women. She notes that, despite the widespread silence about the 90s sexual slavery, the trauma of the fundamentalist mass rapes actually did open up new space for Algerian WHRDs to talk about all forms of violence against women, beginning with sexual violence. “We began,” she says, “to talk about the other violence.”[63] As much silence as there has been, there was more open discussion of the rapes in the 90s than there had been in the past about other experiences of sexual abuse, whether in the family and community or even by French forces during the War of Independence.[64] Hence, the report of an Algerian Health Ministry seminar from 2001 argues that

During this period, for the very first time, some spoke openly about sexual violence against women and, in spite of fear, shame and the weight of taboos, a handful of women victims of sexual violence dared to brave the law of silence – their words being relayed by the media and women’s associations to denounce the mistreatment they suffered.[65]

This work, as the ministry notes, was only possible due to the tenacity of journalists and WHRDs in a profoundly difficult and dangerous environment. Only when one begins to see the very limited discussion of the rapes of the 90s as a step forward can one comprehend just what obstacles Algerian WHRDs have faced in their efforts to document the ’90s.

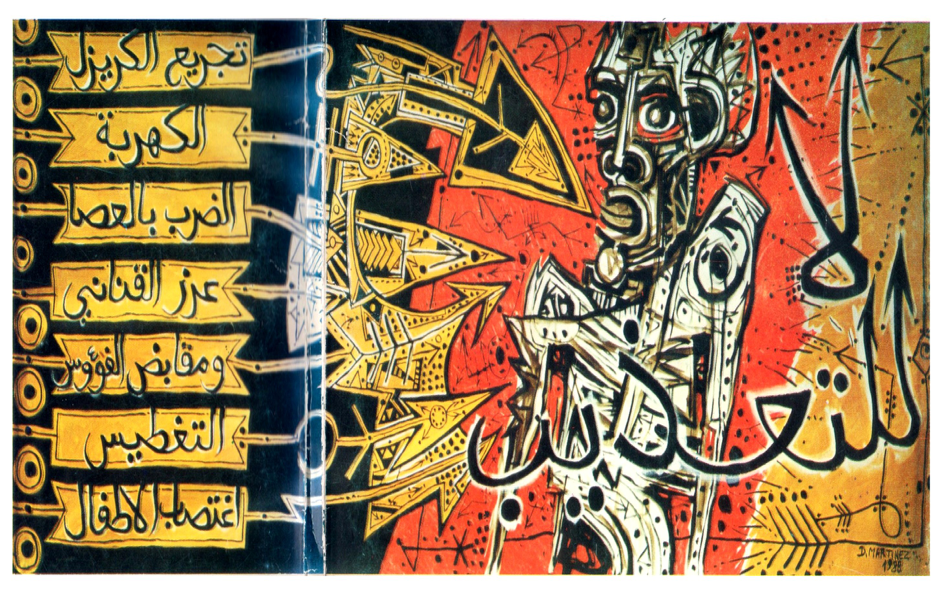

V. The Meaning of jihadist rape

One of the ways in which Algerian WHRDs fought back against the Armed Islamic Group (GIA) in the 90s was to analyze the fundamentalist violence in feminist terms – as social scientists, as technical experts and as human rights advocates. This analysis remains instructive today in the era of Boko Haram and ISIS, but is not consulted internationally in this context and should be. For the Rachda Association, one of the Algerian WHRD groups that was deeply involved in the project of documenting and opposing fundamentalist crimes in general, and the rapes in particular, the fundamentalist mass rapes of the 90s were the logical expression of fundamentalist ideology and the misogyny at its base – attitudes which themselves were violations of international law norms on discrimination and human rights.[66] This was not incidental conflict-related violence, but rather a very specific form of ideologically motivated praxis. These attacks on women also flowed naturally from earlier assaults by Algerian fundamentalists on Algerian women, prior to the start of the conflict, including widows who did not re-marry and other women who lived by themselves.[67] “This absolute violence is neither a reflection of collective insanity, nor of perversity nor of the sadism of particular individuals… but is the consequence of a political project in which all practices are based on juridico-religious justifications.”[68]

In fact, Algeria’s fundamentalists, often relied on an archaic practice rarely used in Sunni Islam known as zaouj el muta or temporary marriage to justify the rapes.[69] The victims became, however briefly and involuntarily their wives, rendering their crimes licit and their rapes mere marital sex. Forced marriage was imposed as a kind of customary law and became the “juridico-religious” justification of mass rape. This attempt at justification was rejected by most of the population in Algeria, and outraged women’s rights advocates.

Those women’s rights advocates also understood that underlying and pervasive discrimination against women in Algerian society facilitated the rapes and frustrated the efforts to prevent and address them. “If we start with the subject of rape, we cannot talk about it without its history and what preceded it,” argues Cherifa Kheddar.[70] In particular, Algeria’s regressive family code – which WHRDs had long battled because it reduced women to minors in marriage – had also made the ground fertile for the sorts of arguments made by the GIA about the legitimacy of involuntary marriages. “Now we are being assassinated by the fundamentalists, but before this we were being assassinated by the family code which was approved by a conservative National Assembly,” Ouessila Si Saber, an activist with the Algerian Rally of Democratic Women (RAFD) said in 1994.[71] The basic premises of fundamentalist violence against women also underlie the family code: women’s bodies, their children, their work and their sexuality are to be legally regulated and controlled by men. [72] Many Algerian women bitterly rejected both versions of this agenda.

Algerian feminist commentators also noted the “purifying” intention of fundamentalist violence in Algeria, which was unique to the non-state armed groups. For example, sociologist and WHRD Dalila Iamarène-Djerbal, documents the numerous statements made by the fundamentalist political party known as the Islamic Salvation Front (FIS) both decrying the impious nature of Algerian society, and specifically calling for the control of women so as to avoid fitna (disorder).[73] The FIS, she notes, assumed for itself the responsibility for “social purification” and said so openly in its newspaper, Al Munqid.[74] For her, the rapes must be understood against the backdrop of fundamentalist demands for gender segregation, for forced veiling of women, for women not to work and against the backdrop of pre-conflict violence, including organized fundamentalist assaults on women’s dormitories.[75] For the feminist psychologist Cherifa Bouatta, fundamentalist violence was rooted not only in discrimination against women, but also in the takfiri determination that “no one is with us, no one is accepted, except those who have the same religious ideal,” and the quest to eliminate the “other” (“bad” Muslims), and thereby to achieve “racial, identity-based and religious purity.”[76] The analyses of these Algerian feminist scholars and activists are rapidly confirmed by reading a single communiqué issued by the GIA in its publication El Djamaa, which was produced in London:

When you hear about throat-cuttings of women, children and old people in villages, know that they are the allies of the apostates, or that this is the application of communiqués concerning… those who do not wear the djilbab[long cloak that covers the entire body]… There are no indiscriminate or anarchic operations… Our mujahidin choose their victims… The women who walk about almost nude and who wear jewelry, who wear perfume and promote prostitution… If our ancestors were not dead, they would have killed all these women or they might have begun by killing us because we allowed these women to behave in such a manner.[77]

Reflecting on such attitudes, Salima Tlemcani explained that the armed groups had used the rape of women as a method of terrorism because of the symbolic role of women in Algerian society. “If you touch her, you take away everything…. She is the source of life, the honor of the family and the entire environment.”[78] This role could be horribly turned back on the society itself as a weapon by these theocratic militias.

A raped woman becomes the shame of the entire family, the tribe, the neighborhood. You kill a woman who doesn’t wear the veil, then the next day the whole neighborhood will wear it because no man will let his wife or daughter go out without it. They weighed well the consequences of such violence on the environment. It is with violence that you push others to follow and to integrate and to fit in the mould they prepared for the society.[79]

VI. Conclusion

The history of the rape of Algerian women by jihadist groups some twenty years ago now – the way it occurred, the way it was overlooked, the way in which the victims were neglected and forgotten -should spark outrage even today in an international community which has begun to wake up to the need to combat sexual violence in armed conflict at the global level.[80] It should also be studied across the Arab and Muslim majority regions of the world where similar violence continues today. There must be calls for accountability internationally, regionally and domestically for these atrocities of the 1990s. They still matter, both in terms of justice and in terms of prevention. Though two decades have now passed since the height of the “dark decade”, it is not too late for the long arc of justice.

The question of jihadist rape is also urgent today. The so-called “Islamic State” in 2014 issued in its appalling English language magazine Dabiq an article called “The Revival of Slavery: Before the Hour” in which it makes a lengthy case for the sexual slavery of Yazidi women, an Iraqi minority group.[81] Like Algeria’s armed fundamentalist groups, it is open about its abuses against women, which it carries out as a matter of policy. Thankfully some word of this new wave of orchestrated jihadist rape and slavery is getting out internationally. However, these abuses can only be effectively stopped and these victims will only receive full redress if we listen to the voices of the women who endured this in the past, and if we learn from the work of the Algerian WHRDs who risked their lives to expose and interpret these kinds of practices on the most dangerous of frontlines.

Moreover, given the religio-legal justifications of these specific practices grounded in Muslim fundamentalist dogma which they documented in the 90s – atrocity propaganda-rationales that continue to be disseminated today by the ideological heirs to Algeria’s Armed Islamic Group – we must today draw the obvious lesson. To combat the analogous contemporary violence, we cannot simply attack the ghastly symptom which these abuses represent. As Algerian WHRDs like Cherifa Kheddar have insisted, we also have to cure the disease itself – namely to combat the fundamentalist ideology which gives rise to them.[82]

[1] Mustapha Benfodil, The Soliloquy of Cherifa, translated from the French original by Benfodil, available at http://www.wluml.org/node/7090.

[2] Zahia Smail Salhi, Lecture: Gender and Violence in Algeria: Women’s Resistance against the Islamist Femicide, Nov. 1, 2011, available at www.lse.ac.uk/middleEastCentre/Events/ZahiSalhiLecture.doc (“.”)

[3] Interview with Cherifa Bouatta, June 20, 2013, Algiers, Algeria (notes on file with the author).

[4] Inter alia, note the discussion in Report of the Special Rapporteur, Mr. Nigel S. Rodley, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1992/32, January 12, 1995, E/CN.4/1995/34, paras. 15-24.

[5] Security Council Resolution 2106, June 24, 2013, para. 2, available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013) (adopted unanimously).

[6] This article employs the same definition of slavery in these contexts as the UN Special Rapporteur on Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict in her 1998 report to the then-Commission on Human Rights. “As adapted from the 1926 Slavery Convention, ‘slavery’ should be understood to be the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised, including sexual access through rape or other forms of sexual violence.” Final report submitted by Ms. Gay J. McDougall, Special Rapporteur, Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict, E/EN.4/Sub.2/1998/13, June 22, 1998, para. 27. This definition is especially appropriate in a context where the fundamentalist armed groups believed – and articulated – that women were like any other kind of property taken from their male opponents, and were to be confiscated and divided as such.

[7] Kelly D. Askin, Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes Under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles, 21 Berkeley J. Int’l L. 288 (2003).

[8] Note, e.g., the transnational cases involving American, Serb, Pakistani and Japanese perpetrators documented in the opening of Tamara Tompkins, Prosecuting Rape as a War Crime: Speaking the Unspeakable, 79 Notre Dame L. Rev 845 (1995).

[9] For example, the UN Secretary-General reported in 2013 that in Yemen “radical armed groups, including Ansar al-Shari’a, an Islamist armed group that is linked to Al-Qaida in the Arabian Peninsula… reportedly committed a range of human rights abuses, including by forcing young girls into marriage, and subsequently, into sexual slavery…” Sexual violence in conflict, Report of the Secretary General, March 14, 2013, A/67/792, at para 91.

[10] See e.g., Yifat Susskind, What will it take to stop ISIS using rape as a weapon of war?, Feb. 18, 2015, http://www.owfi.info/EN/article/what-will-it-take-to-stop-isis-using-rape-as-a-weapon-of-war/.

[11] Hundreds march over Nigeria girls school kidnappings, The Guardian, April 30, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/apr/30/hundreds-march-nigeria-chibok-schoolgirl-kidnappings-boko-haram. For a description of the horrifying aftermath of such kidnappings, see Adam Nossiter, Former Captives in Nigeria Tell of Mass Rapes, New York Times, May 19, 2015 at A1.

[12] Adam Nossiter, Nigerian Islamist Leader Threatens to Sell Kidnapped Girls, New York Times, May 5, 2014, http://www.nytimes.com/2014/05/06/world/africa/nigeria-kidnapped-girls.html?_r=0.

[13] For further explanation of these events, and victim testimonies from the “dark decade,” see Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim Fundamentalism 156-189 (2013). Note that the terminology is controversial. Many Algerians prefer not to use the term “civil war” to describe what happened in the 1990s, but rather “war against civilians.” Others do use the term. As a de jure matter, there is no question that the scale and nature of the violence in the country amounted to an internal armed conflict for the purposes of International Humanitarian Law, rising to the level required by Common Article 3 of the Geneva Conventions. However, rather than an “armed conflict… between [the state’s] armed forces and… other organized armed groups” in the parlance of Additional Protocol II to the Geneva Conventions, much of the violence was directed by the non-state armed groups against the civilian population, which was sometimes, but with lower frequency, also subject to abuses by the forces of the state.

[14] Marieme Hélie-Lucas, an Algerian sociologist who founded the Network of Women Living Under Muslim Laws (WLUML), defined fundamentalisms generally as “political movements of the extreme right, which in a context of globalization… manipulate religion… in order to achieve their political aims.” M.A. Hélie-Lucas, “What is your tribe? Women’s Struggles and the Construction of Muslimness” in Dossier 23/24, ed. Harsh Kapoor (London: Women Living Under Muslim Laws (“WLUML”), 2001), 49, 54. This way of understanding the phenomenon underlines the fact that these movements are primarily political rather than spiritual.

Even the words to describe the parties in the 1990s are fraught with controversy. I prefer “Muslim fundamentalism” and “fundamentalist armed groups” to alternatives like “Islamism,” or “radicalism,” though I may use them occasionally for variety or in quotations. The reason I prefer “fundamentalism” is that it applies across religious boundaries to contemporary movements within all of the world’s great religious traditions – not just Islam, but also Christianity, Hinduism, Judaism, and others. These movements are increasingly powerful and pose a variety of human rights problems, especially for women. This problem transcends religious boundaries. Christine Chinkin and Hilary Charlesworth assert that “religious extremism” in general is one of the

two leading obstacles to the advancement of women’s human rights in the contemporary era. Hilary Charlesworth & Christine Chinkin, The boundaries of international law: A feminist analysis 249 (2000). Muslim fundamentalism also has its own specificities. It is one of the most truly transnational fundamentalisms, notable for the ubiquity of its adherents, and the sophistication and reach of its armed groups. Note that in Algeria, what I call the “fundamentalist armed groups” were most often simply called “terrorists.”

[15] Interview with Salima Tlemcani, Nov. 24, 2010, Algiers, Algeria (transcript on file with the author).

[16] Id.

[17] For further discussion of this issue, see Karima Bennoune, That’s Not My Daughter: The Paradoxes of Documenting Jihadist Mass Rape in 1990s Algeria and Beyond, in The Oxford Handbook of Gender and Armed Conflict (Fionnuala Ní Aoláin and Dina Haynes eds., Oxford University Press, forthcoming 2015).

[18] This is one manifestation of the flawed approach to Algeria in the 90s by many international human rights NGOs that was heavily criticized by many local human rights defenders, WHRDs in particular. Mirroring the traditional bias against working on “private” violations (with all of its gendered implications), the mainstream international human rights groups focused on abuses committed by the Algerian state, and said much less about the far more widespread abuses by non-state armed groups. See, e.g., “Repression and violence must end,” Amnesty International, October 1994, MDE 28/08/94, 6; and “Algeria: a human rights crisis,” Amnesty International, AI Index: MDE 28/36/07. That paradigm of human rights work had only begun to shift in the 1990s. International human rights actors also failed to convey the threat posed to human rights by the fundamentalist agenda itself, often framing “Islamists” primarily as victims of the state. See, e.g., discussion of this issue in Your Fatwa Does Not Apply Here, supra note 13 at 185.

This approach provoked a letter of protest to Amnesty International’s Secretary General at the time, Pierre Sané, from several prominent human rights advocates in the Algerian section of Amnesty – including founding members of the section and women’s rights advocates – calling for the group to devote more attention to non-state actor abuses, and not to operate in the 1990s with a post-World War Two framework that did not account for such abuses. Those who authored the letter were subsequently expelled from the organization. Interview with Louisa Aït Hamou, professor at the University of Algiers and member of the Wassila Network, Algiers, Algeria, October 2010 (transcript on file with the author). As one WHRD said, explaining her signature of the letter: “Honestly, it was too much. They clearly defended the Islamists as such. This hurt me… When you are living a situation of horror, you cannot pretend not to see… I felt they were really unfair and that something very important was happening that they refused to see. They were refusing to change. Id.

[19] While Algerian women’s human rights NGOs and NGOs comprised of victims of terrorism were documenting these systematic rapes by the fundamentalist armed groups in the thousands during and immediately after the timeframe in which they occurred, the major international human rights groups only referred to the issue in passing, often downplaying it and never issuing a single dedicated report on the topic that I have been able to locate. In 1996, Human Rights Watch suggested that “common criminals” might be responsible. World Report 1996: Algeria,” Human Rights Watch, accessed August 24, 2012, http://www.hrw.org/reports/1996/WR96/MIDEAST-01.htm#P137_26320. Amnesty International regularly referred to “claims” about these rapes, while asserting government abuses as confirmed. In 2004, in a shadow report to the UN CEDAW committee, it noted in passing that “[h]undreds of women and girls have reportedly been subjected to sexual violence by armed groups during the internal conflict. Algeria: Briefing to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women,” Amnesty International, December 2004, AI Index: MDE 28/011/2004, 12 (emphasis added).

[20] See discussion in Your Fatwa Does Not Apply Here, supra note 13, at 172.

[21] Agence France Press, Those who deserve to die, available at http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/3gia.htm.

[22]Moreover, women victims of the fundamentalists, and female family members of male victims of the armed groups, were often re-victimized by a state that failed to recognize their suffering, or to meet their needs. The same thing was true for the female family members of men who were victims of state abuses. The dynamics of victimhood were complex and multifarious. See discussion and case studies in Victimes des deux côtés, in Collectif 95 Maghreb Egalité, Violences à l’égard des femmes et violations de leurs droits (Algérie – Maroc-Tunisie), Annual Report 1996-1997, December 1997, at 57-61.

[23] Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission resolution 1997/44, E/CN.4/1998/54, Jan. 26, 1998, para. 23.

[24] Violences à l’égard des femmes et violations de leurs droits (Algérie – Maroc-Tunisie), supra note 22, at 57. For further accounts of these rapes see Rachda, Femmes contre l’oubli, Vol. II, at 13-37 (2002); and Salhi, supra note 2.

[25] Rachda, Temps de viols et de terrorisme 21 (2004).

[26] Liess Boukra, Algérie: La terreur sacrée 280 (2002) (translated by the author).

[27] Temps de viols et de terrorisme, supra note 25 at 13 (translated by the author).

[28] In the fundamentalist lexicon, the word taghout (tyrants) refers to the regimes of most Muslim majority countries that are deemed insufficiently Islamic. Note that those to whom they impute such support for the Algerian government often included anyone who did not overtly support the fundamentalists.

[29] Violences à l’égard des femmes et violations de leurs droits (Algérie – Maroc-Tunisie), supra note 22, at 57 (emphasis added) (translated by the author).

[30] Id.

[31] Temps de viols et de terrorisme, supra note 25, at 37.

[32] Id. at 35.

[33] Abla Cherif, Femmes Violées: La descente aux enfers, El Watan, Oct. 16, 1994, at 2.

[34] Tlemcani’s family insisted she use a pen name back in the 90s due to the intense danger associated with her work. See discussion in Your Fatwa Does Not Apply Here, supra note 13 at 140.

[35] Interview with Salima Tlemcani, supra note 15.

[36] Zazi Sadou, Le martyre des femmes violées, El Watan, January 11, 1995, at 1.

[37] Id. at 3.

[38] Interview with Cherifa Kheddar, July 18, 2014 (Algiers, Algeria) (transcript on file with the author).

[39] Id.

[40] Id.

[41] Id.

[42] Collectif 95 Maghreb Egalité, Al Unf dad al nisa biljazair: Istimal al ilightisab kasilah filharb (Violence against women in Algeria: The use of rape as a weapon of war), in Maghrebin women between symbolic violence and physical violence 101 (1999).

[43] Interview with Salima Tlemcani, supra note 15.

[44] Cited in Rachda, Le viol et la violence intégristes, in Femmes contre l’oubli, supra note 24 at 27-28.

[45] Temps de viols et de terrorisme, supra note 25, at 35 (translated by the author).

[46] Interview with Cherifa Kheddar, July 18, 2014, supra note 38.

[47] Id. at 93-95.

[48] Id.

[49] Interview with Salima Tlemcani, supra note 15.

[50] Raped women were omitted from “L’instruction relative à l’indemnisation des victimes du terrorisme complétant celles du 10 avril 1994 (94/91 and 94/86),” procedures for compensation that were adoped by the government council on Feb. 5, 1997. See Violences à l’égard des femmes et violations de leurs droits (Algérie – Maroc-Tunisie), supra note 20, at 57.

[51] See Hadjer Guenanfa, Les femmes violées par des terroristes reconnues comme victimes, TSA, February 4, 2014, available at http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/4738-les-femmes-violees-par-des-terroristes-reconnues-comme-victimes-d-acte-de-terrorisme.

[52] Interview with Salima Tlemcani, supra note 15.

[53] Leila Aslaoui, Coupables 74 (2006).

[54] See, e.g., Mustapha Benfodil, Zarta!(2000); and Mustapha Benfodil, L’archaeologie de chaos (Amoureux) 112-114(2008).

[55] See Coline Miliard, Censored Algerian Artist Mustapha Benfodil on His Part in the Sharjah Biennial Controversy, April 14, 2011, Art Info UK, http://www.blouinartinfo.com/news/story/37461/censored-algerian-artist-mustapha-benfodil-on-his-part-in-the-sharjah-biennial-controversy?page=3#.

[56] Mustapha Benfodil, Algeria: Art about women raped by fundamentalist armed groups censored, April 6, 2011, available at http://www.wluml.org/node/7089.

[57] Abdal Hakim Murad, Defend Holy Sensibilities, The Art Newspaper, April 29, 2011, available at http://www.theartnewspaper.com/articles/Defend+holy+sensibilities/23640.

[58] The Soliloquy of Cherifa, supra note 1.

[59] Id.

[60] There were only two exceptions to this: 1) the purely symbolic Global Tribunal for Accountability of Violations of Women’s Human Rights, a mock tribunal organized by women’s NGOs about a wide range of country situations at the Fourth World Conference on Women in 1995 at which Zazi Sadou testified about the experiences of Algerian women rape victims. (See Without Reservation: The Beijing Tribunal on Accountability for Women’s Human Rights (Niamh Reilly ed. 1996)), and 2) the noteworthy but ultimately unsuccessful litigation brought in the United States against the Islamic Salvation Front and its spokesman Anwar Haddam by ATCA pioneer Rhonda Copelon under the Alien Tort Claims Act in Doe v. Haddam. See Karima Bennoune, The Paradoxical Feminist Quest for Remedy: A Case Study of Jane Doe v. Islamic Salvation Front and Anwar Haddam, 11 Int’l Crim. L. Rev. 579-587 (2011).

[61] Published by presidential decree (05-278), August 14, 2005, the enabling legislation was 06-01 of February 28, 2006. See discussion in George Joffé, National Reconciliation and General Amnesty in Algeria, 13 Mediterranean Politics 213-228 (2008).

[62] See discussion in Your Fatwa Does Not Apply Here, supra note 13 at 161-162.

[63] Interview with Nadia Aït Zai, Algiers, Algeria, November 2010 (notes on file with the author).

[64] It is interesting to note, for example, that the iconic woman veteran of the war of independence, Louisette Ighilahriz, only wrote about her own rape at the hands of her French captors in 2001. Louisette Ighilahriz, L’Algérienne (2001). This was reportedly both for family reasons, and due to the events of the 1990s.

[65] Republique Algerienne Democratique et Populaire, Ministère de la Santé et de la Population, Institut National de Santé Publique, Violences contre les femmes: prise en charge et intersectorialité: Actes du Séminaire, Oct. 27-29, 2001 at 17.

[66] Temps de viols et de terrorisme , supra note 25 at 44.

[67] See Louisa Ait-Hamou, “Women’s Struggle against Muslim Fundamentalism in Algeria: Strategies or a Lesson for Survival?” in Warning Signs of Fundamentalism, ed. Ayesha Imam (London: WLUML, 2004).

[68] Temps de viols et de terrorisme , supra note 25 at 45.

[69] See, e.g., Mariage de Jouissance: Une pratique chiite d’un âge révolu, El Watan, Nov. 9, 1994, at 3.

[70] Interview with Cherifa Kheddar, July 18, 2014, supra note 38.

[71] Interview with Ouessila Si Saber, November 28, 1994, Algiers, Algeria (notes on file with the author).

[72] Karima Bennoune, Between Betrayal and Betrayal: Fundamentalism, Family Law and Feminist Struggle in Algeria, 17 Arab Studies Q. 51 (1995).

[73] Dalila Iamarène-Djerbal, La violence Islamiste contre les femmes, Naqd, No. 22/23, Fall/Winter 2006 at 103, 11.

[74] Id.

[75] See Women Living Under Muslim Laws, Compilation of information on the situation in Algeria, Women’s Resistance and Solidarity around the World, N⁰ 1, March 1995.

[76] Chérifa Bouatta, Les traumatismes collectifs en Algérie 176 (2007).

[77] Cited in Rachda, Le viol et la violence intégristes, in Femmes contre l’oubli , supra note 24, at 14.

[78] Interview with Salima Tlemcani, supra note 15.

[79] Id.

[80] Harriet Sherwood, International Protocol Launched to Deal With Sexual Violence in Armed Conflict,The Guardian, June 11, 2014, http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/11/protocol-launched-sexual-violence-in-conflict.

[81] Islamic State, The Revival of Slavery Before the Hour, Dabiq Magazine, Issue 4, October 2014, at 14-17, available at http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf.

[82] Interview with Cherifa Kheddar, October 18, 2010 (Blida, Algeria) (transcript on file with the author).