أنيسة داودي –

لا تُرجُمانية الجزائر في “العشرية السوداء”

“{ة} مشنقتنا التي علّقهاإله وّي صنعه البشر حسب نزواتهم”

هذا هو الاقتباس الذي دونته الكاتبة الجزائريّة فضيلة الفاروق على نسختي الخاصة من كتابها تاء الخجل(2005)[1]. في اللغة العربيّة تعد التاء المربوطة {ة}علامة التأنيث الرئيسيّة، ويظهر هذا الحرف عادة على شكل دائرة تعلوها نقطتان (ة). وفي النسخة التي خطتّها الفاروق لي ينبثق من طرفي هذا الحرف خطان مائلان ممّا يجعل الدائرة تبدو وكأنها أنشوطة حبل مشنقة (التاء المربوطة على شكل حبل مشنقة)[2]. فبالنسبة للكاتبة يمثل هذا الحرف أنشوطة تلفّ عنق النّساء. وهي تستخدم ضمير الجمع “نا” لتشير لجميع النّساء العربيات دون استثناء. فالكاتبة تؤكد على أنّها أداة صنعها البشر وفقاً لأهواء الرجال لتمثل الله أو الدّين بشكل عام. كما تستخدم الفاروق التاء المربوطة كتعبير مجازي للدلالة على المجتمع المغلق الذي تعيش فيه، وتمثل الدائرة في التاء المربوطة الانغلاق الذي يعيشه المجتمع والذي يرغم الناس على السير في دوائرو حلقات مفرغة للحيلولة دون العثور على مخرج، وتشير إلى أنّ أيّ طريق خارج الدائرة مسدود وهي رؤية تسودها التشاؤم لأنها تلغي أي أمل للتغيير.

وقد تُرجمت رواية الفاروق إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان “عارأنثوي[3]” (2009) [[La Honte Au Féminin) [4]. ويطرح هذا العنوان العديد من التساؤلات حول إمكانية الترجمة بشكل عام وحول إمكانية نقل المفاهيم وليس فقط الكلمات أو العبارات من النّص الأصلي إلى النّص الهدف. وتشدّد النسخة المترجمة إلى اللغة الفرنسية على كلمة “أنثى” كما يتم اختيار الحرف (F) في النسخة المترجمة لنقل التاء المربوطة دلالة على كلمة أنثى بالفرنسية (Féminin). غير أنّ هذه الترجمة تجعل إمكانية تصور الدائرة في التاء المربوطة مستحيلة، وبالتالي تشوه المفهوم المقصود بأكمله. وتخصّص الفاروق فصلاً كاملاً من روايتها لقضية التأنيث في اللغة العربيّة وأهميتها الرمزيّة وكيف تؤثر على سياسات الهويات الجنسيّة. فتعنون الفاروق الفصل ب” تاء مربوطة لا غير”، والذي ترجم إلى اللغة الفرنسية ” أنثى ولا شيء آخر” (F” fermé et rien d’autre). كما اعتمدت النسخة الفرنسية المترجمة تفسيراً أبجدياً مباشراً للغة الأصل بالأشارة مباشرة لكلمة “أنثى” . ولكن ما أرادت الكاتبة نقله في النّص الأصلي هو الأهمية الغير مباشرة والرمزية للدائرة في التاء المربوطة والتي تنمَ عن إستحالة وجود مخرج. فهي لا تستخدم الدائرة كمفهوم يرمز إلى الكمال والمثالية والأبدية، بل لترمز لحالةٍ لا بداية ولا نهاية لها. وينبغي لقرّاء الفاروق أن يدركوا أنّ الغرض من ذلك هو الإشارة إلى المجتمع الجزائري المنغلق على نفسه. ولذلك فإنّ التفسير الأبجدي المباشر، والمتعلق بالخطاب الدائر حول اللغة العربيّة والحركة النسويّة، يسلّط الضوء على ذكورية اللغة العربيّة المتمثلة في قواعد النحو. وهذه ليست قضية جديدة فقد تمّ تناولها من قبل العديد من الباحثين أمثال يسرى مقدّم[5] وزليخة أبو ريشة[6] وعبدالله الغذامي[7]. وجميعهم بدأووا بتحليل قواعد النحو العربيّة وعلامات التأنيث وصولاً للأنظمة الأبوية الذكورية في مجتمعاتهم. و يتناول هذا المقال المثال الذي تطرحه رواية الفاروق وأمثلة شبيهة، ويناقش فكرة “لا ترجمانية” او عدم إمكانية ترجمة الجزائر وهو العنوان المستعار من الباحثة أبتر (أبتر، 2006: 94). ويركز هذا المقال على وجه التحديد على لاترجمانية الجزائر خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين والمعروفة بالعشرية السوداء، والتي غاصت خلالها البلاد في حالة فوضى عارمة. ولا ترجمانية الجزائر ليس حكراً على المستوى اللغوي، والمتمثل في عدم توافر المرادفات الدقيقة أو سوء ترجمة، بل يتناول عدة مستويات ويمكن أن يكون لها عدة تصنيفات كما سأشرح في صلب المقال.

يقدّم هذا المقال دراسة متعمقة لمفهوم “اللاترجمانية”، والذي كما ذكرتُ طرحته إيميلي أبتر (2013)، ويبرز تحديّات إمكانية تطبيقه عملياً في حالة الجزائر، مما يستدعي الحاجة لتطوير هذا المفهوم. ففي فصلها عن الجزائر، تعرض أبتر مفهوم “اللاترجمانية” كمفهوم متجانس، وتشرح الأسباب الخاصة بالحالة الجزائريّة، فيما يسعى هذا المقال إلى تحدي الإطار الحالي لهذا المفهوم، وإضافة أنماط اخرى من شأنها المساعدة على إيضاح هذه الفكرة. وقد كانت هناك محاولات عدة لاقتراح أنماط لهذا المفهوم (على سبيل المثال: غليسون، 2015)، والتي من الممكن استخدامها كمراجع، ولكنّها لم تتعدّ حدود اللغة والترجمة، بينما يقترح هذا المقال نظرة أوسع حول إمكانية إسهام أنظمة اللغة أو سياسات اللغة في تصنيف “اللاترجمانية” باستخدام أمثلة عملية، وبالاعتماد على أدوات بحث متنوعة بما فيها المقابلات الشخصية التي أجرتيها والروايات والشهادات باللغتين المستخدمتين في الجزائرأي العربيّة والفرنسية.

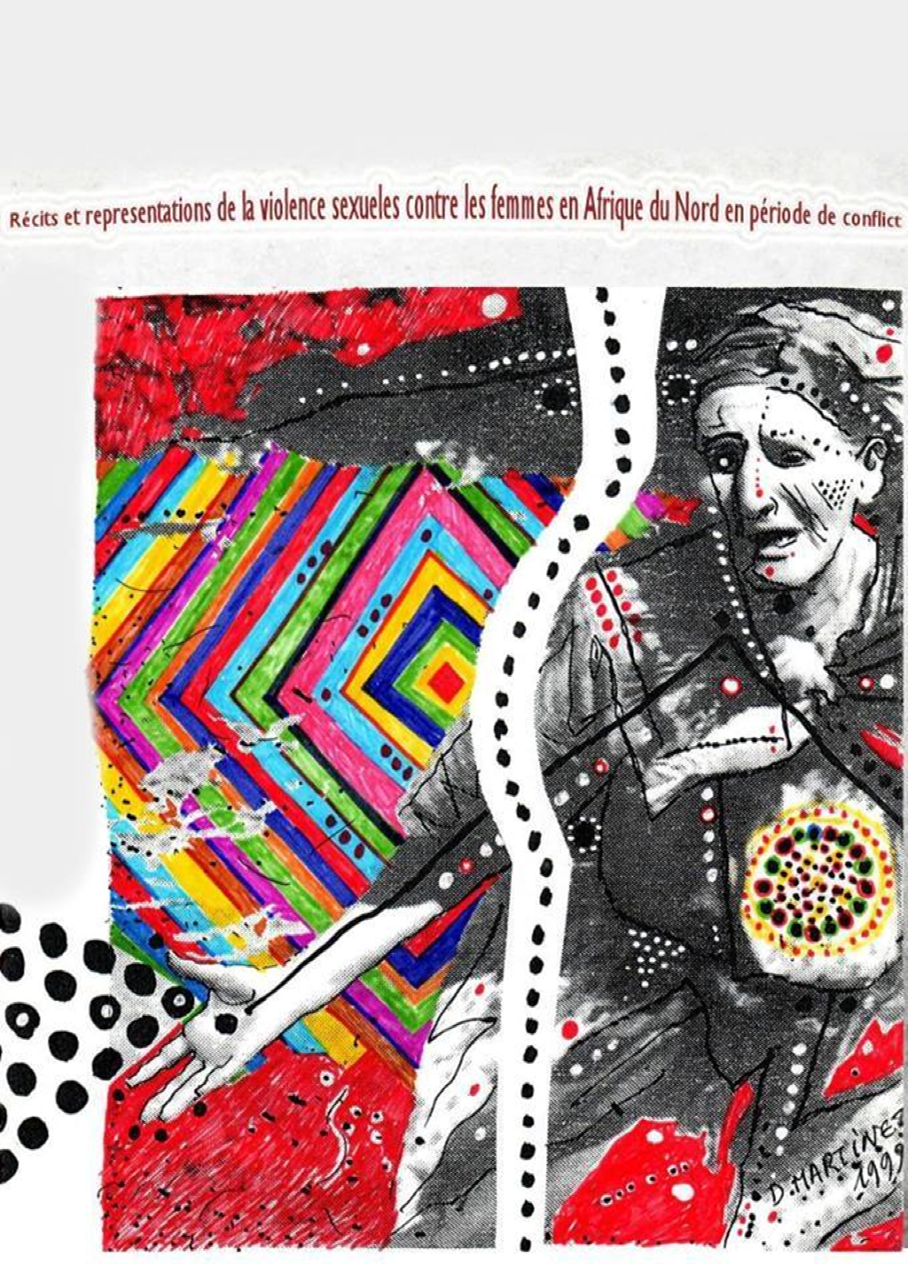

على الرغم من أنّ “لا ترجمانية” الجزائر هي الفكرة الرئيسية، فإنّ هذا المقال يتناول مرحلة غابت فيها الجزائر عن الأنظار لعقد من الزمن، فهي مرحلة تاريخية لا نعرف عنها الكثير. والأهم من ذلك كلّه أنه لم يذكر الشيء الكثير عن دور النّساء في هذا النزاع سواءً كنّ ناجيات حتى لا نستعمل كلمة ضحيات أو مقاتلات. ولهذه المقالة ثلاثة أهداف: الهدف الأول هو إبراز روايات النّساء الجزائريات خلال فترة العشرية السوداء بالاعتماد على وسائل جمع معلومات مختلفة ومقابلات شخصية ووسائط ثقافية (روايات ومذكرات وشهادات) باللغتين العربيّة والفرنسية. والهدف الثاني هو نقد في مفهوم “اللاترجمانية” كمفهوم متجانس من خلال استخدام الجزائركموضوع بحث، وذلك لإظهار الأنماط المتعددة “للاترجمانية”، وفي الوقت ذاته الترويج لحركة الترجمة كطريقة للسرد قد تكون مثيرة للجدل. والهدف الثالث هو الانخراط في الخطاب العالمي المتمثل في تقديم النّساء ليس كضحيات أو ناجيات، وإنما بصفتهنّ “عضوات مشاركات قادرات وناشطات وذوات أهمية في مناطق النزاع” (دفنة و تاكوك وهارل وشاليف، 2016: 2). وسيركز هذا المقال فيما بعد على موضوع لا يكاد يذكر أو حتى يدرّس ألا وهو الرويات المتعلّقة بالعنف الجنسي في الحروب و تخصيصا الإغتصاب. هذا وإنّ الافتراض الأول الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع الإغتصاب وعلى الأخص في بلد محافظ كالجزائر هو أننا نتعامل مع قضية “لا ترجمانية ثقافية”. لكن هذا المقال يتحدى بعض الصور النمطية، ويشير إلى أنّ الإغتصاب على اعتباره مسألة حساسة هو ظاهرة عالمية، ويتم التعامل معه بما يناسب طبيعته.

لقد شهدت الجزائر مختلف أنواع العنف خلال فترة الاستعمار الفرنسي بما في ذلك التحرش الجنسي بالنّساء. ولكن خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين لم يكن الجاني فرنسي الجنسيّة بل كان “الأخ” الجزائري. وما كان يُدعَى “الأخ” اغتصب وعذّب وقتل وفقاً لأيديولوجية مختلفة تعرف في وقتنا الحالي بالسبي[8]، وهو مصطلح استخدم في فترة الحملات الصليبية، ويسمح بممارسة العنف الجسدي ضد النّساء اللواتي أُسّرن في الحرب وكنّ على ديانة مغايرة. وهنا نطرح اشكالية غياب نقد المفاهيم حسب أزمنة مختلفة وللعلم انّ هذا الطرح ليس بجديد بل هو ما كتب عنه الجابري والعروي و أركون فيما يعرف “بالقطيعة مع التراث” معتمدين على نظريات فوكو والتوسر[9]. الزمن هو أمر بالغ الأهمية في هذا المقال لأنه يفسّر ما أشارت له أبتر ب “اللاترجمانية اللاهوتية”. بالنسبة لأبتر” تكمن الصعوبة في كيفية التعامل مع اللاترجمانية اللاهوتية حرفياً دون أيّة اختزالات علمانية. وأنا لاأدعي بأي شكل من الأشكال أنّ الحل موجود ولكني أضمن بذلك الاعتراف بها كأكبر تحدٍ استدلالي للعلوم الإنسانية التفسيرية” (أبتر، 2013: 14). وهذه مثلما ذكرت ظاهرة شائعة وقد قضى العديد من المفكرين العرب أمثال الجابري والعروي وأركون وكذلك الطهطاوي من عصر النهضة[10] حياتهم في البحث العلمي محاولين إيجاد حلول لها.

وغالباً ما يستخدم مفهوم اللاترجمانية في تاريخ نظرية الترجمة بطريقة متجانسة. ولكن تصنيف اللاترجمانية ضمن أنماط عديدة، ودون ترتيب، يطورهذا المفهوم بشكل أكبر ويجعله عرضة للنقاش والجدل، وهذا يعود أيضاً إلى عدم دقة هذا المفهوم .إنّ الأفكار والأمثلة التي تمت مناقشتها في كل قسم من هذا المقال هي بمثابة اقتراحات حول كيفية فهم وتصنيف اللاترجمانية ضمن عدة أنماط. وتستند المناقشة إلى مجالات علمية عدة من ضمنها اللغويات، وعلم دلالات اللغة، ونظريات اللغة والسلطة، والأدب لاستقصاء النّصوص التي تتجسد فيها ظاهرة اللاترجمانية. هذا وإنّ الأنماط الخمس التي يعرضها المقال لا تعلّل لاترجمانية الجزائر، ولكن تعرض الأسباب الأكثر صلة بهذا الموضوع. فاللينغويسايد(linguicide) أو ما أسميه “بالابادة اللغوية” هو أحد أسباب اللاترجمانية والتي يمكن معالجتها من خلال إبراز عنصر حاسم، وهو إقصاء اللهجة الجزائريّة، وكيف لعبت دوراً حاسماً في إسكات الناس، والتسبب في اندلاع الصّراع بين الناطقين بالعربيّة، والناطقين بالفرنسية وأولئك الناطقين بالأمازيغية. أماّ الإنتيلوسايد (intellocide)أو ظاهرة اغتيال المثقفين، والذي يستهدف القضاء على المثقف الجزائري في التسعينيات. وللأجل هذا الغرض، استعملت أدوات عدّة لتدعيم الفكرة من مقابلات شخصية وشهادات وروايات وأفلام لإعطاء أمثلة ملموسة تناقض الروايات الرسميّة. وفي الجزائر، يعدّ هذان السببان أي الإبادة اللغوية وإغتيال المثقفين المتصلان ببعضهما البعض من دوافع اللاترجمانية، والتي هي أيضا أسباب مباشرة تعلّل اللاترجمانية من الخارج أي تعلل اسباب عدم ترجمة/كتابة او نقل المؤسسات الخارجية لما يحدث في الجزائر. ولذلك فإنّ الهدف من تسليط الضوء على الأنماط العديدة لمفهوم اللاترجمانية هو تسهيل عملية فهم أوسع لهذا المفهوم من الناحيتين النظرية والعملية.

الإطار النظري

يدور مؤخراً في مجال دراسات الترجمة الكثير من الحديث عن قضية عدم قابليّة الترجمة (أبتر، 2013). تتراوح هذه النقاشات بين أن كل شيء قابل للترجمة ويمكن نقله من لغة إلى أخرى، كما يدعي (بيلوس وجان جاك ليسيركل Bellos and Jean-Jacques Lecercle) أنه في نهاية المطاف لا يوجد شيء غير قابل للترجمة، وصولاً إلى من يقول بأن جميع محاولات الترجمة ضرورية ولكنّها تتعرض لحتمية الفشل، وذلك يعود لطبيعة مهمة الترجمة الغير قابلة للتحقيق (باربرا كاسينBarbara Cassin )، كما يذهب البعض للحكم على كل النّصوص بأنها غير قابلة للترجمة (كتاب أبتر: ضد الأدب العالمي: سياسة عدم الترجمة، 2013). تعتمد فكرة أبتر على رفض الافتراض الذي يقول بأنه يمكن لكل شيء إما أن يترجم أو يقايض أو يستبدل بلغة اصطلاحية يمكن لجميع متحدثي اللغات فهمه (أبتر، 2013). تطلب أبتر من قرّائها أن يعتبروا مفهوم اللاترجمانية اوعدم قابليّة الترجمة مفهوماً يدل على – كما تصفه هي بنفسها “تلك اللحظات الشائكة والمحبطة التي يتخللها التنافر وسوء الفهم الثقافي باعتبار هذه المعوقات هي مفتاح الترجمة والمشاركة بين الثقافات (أبتر، 2013). كما تعتبر أبتر أن الكلمات جزء من نظام كامل، والذي تعتمد فيه الكلمات على علاقاتها مع بعضها البعض، تماماً كما يعتبرها فرديناند دي سوسور Ferdinand de Saussure. ثم تأخذ أبتر هذه الفكرة لما هو أبعد من ذلك، حيث أنها تستخدمها لتحدد الاختلافات الكبيرة في الفكر، والتي تكون مشروطة باللغة والثقافة. بالنسبة لأبتر وكذلك كاسين(Cassin) ، تعتبر الكثير من المشاكل التي يواجهها المترجمون مجالا خصبا لإجراء دراسات بحثية أكثر عمقاً. إنّ مفهوم عدم قابليّة الترجمة يُنظر إليه في هذا البحث على أنه مفهوم ديناميكي وضروري، كما يُعتبر بمثابة المنبر أين تتنافس الخطابات المهيمنة وتتحدى بعضها البعض. وعلى الرغم من محاولات أبتر لتقديم أمثلة على عدم قابليّة الترجمة، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل على إيجاد تصنيفات أدق لحالات اللاترجمانية أوعدم قابليّة الترجمة، وذلك لتجنب الافتراض الشائع الذي يعتبر عدم قابليّة الترجمة كمفهوم متجانس ولاعطاء المزيد من الدقة لهذا المفهوم.

يقدم الإطار النظري الذي تقترحه هذه المقالة طريقة تعتبر جديدة للنظر لمفهوم اللاترجمانية، مقارنةً بتلك المستخدمة في مجال دراسات الترجمة. وتأخذ هذه المقالة الوضع الجزائري كنموذج، يمكن من خلاله استيعاب مفهوم عدم قابليّة الترجمة وزيادة صقله. كما أنّ هذه المقالة تقوم بعرض تفسير جديد لمفهوم اللاترجمانية، وتقدم أمثلة متعددة على مختلف المستويات النّصية والغير النّصية )ما اسميه اللاترجمانتيات(. تقوم أبتر (2006)، في فصل لها بعنوان “Untranslatable” Algeria: The Politics of Linguicide”، بتحليل أسباب عدم قابليّة ترجمة الجزائر دون تحديد أنواع هذه الأسباب، أو وضعها في فئات معينة. وتسعى هذه المقالة إلى التعامل مع هذا القصور في دقة التصنيف، عن طريق تقديم تصنيفات جديدة لمفهوم عدم قابليّة الترجمة تختص بالحالة الجزائريّة كنموذج، ولكنّها قد تنطبق أيضاً على حالات أخرى من عدم قابليّة الترجمة على لغات اخرى. إنّ هذه المقالة، وعلى غير العادة، لا تتناول التصنيفات التي من المفترض أنها تساعد على فهم أسباب عدم قابليّة الترجمة فحسب، بل أيضاً تركز النقاش على الوسائط و القنوات المختلفة التي تستعمل من خلالها حالات عدم قابليّة الترجمة، مثل الروايات والشهادات والمقابلات الشخصية باللغة العربيّة والبربرية والفرنسية. هذا المزيج من اللغات يعتبر حالة ملموسة لتعدد اللغات في الجزائر، والتي من شأنها أن توفر إطارا من الأفكار النظرية وأيضاً الحالات العملية التي من الممكن أن تكون مفيدة للمترجمين.

يتمحور النوع الأول من عدم قابليّة الترجمة في معظم الأحيان حول الجوانب اللغوية التي تجعل النّص غير قابل للترجمة من لغة إلى أخرى. وينصب تركيز هذا النوع على الاحتمالات – سواء الممكنة أوالغير ممكنة – التي تخص التراكيب اللغوية، حيث أن هذا النوع من عدم قابليّة الترجمة يتم فيه تحليل الكلمات ومعانيها كعناصر ثانوية. على سبيل المثال، هناك “عدم قابليّة ترجمة أنماط الصوت التي تنشئها وحدات الأصوات في اللغة (phonemes)، وكذلك الكلمات والعبارات التي تنتمي لنص معين في لغته الأصلية” (غليسون، 2015، ص 3). يختص النوع الثاني من عدم قابليّة الترجمة بالجانب الثقافي للمفهوم، ويعتبر الأكثر شيوعاً بين الأنواع التي يواجها المترجمون. يتمثل التحدي في هذه الحالة ليس فقط في العثور على المكافئ من حيث المعنى، والمصطلح، و/أو التعبير الاصطلاحي الذي يعادل اللغة الهدف {المستهدفة}، بل يمتد هذا التحدي في بعض الأحيان إلى ما هو أبعد من هذا، حيث أنه يمكن أن يتمثل في المفاهيم التي قد لا تكون موجودة في اللغة/الثقافة الهدف، أو التي قد تكون متواجدة ولكن تعبّر عن دلالات مختلفة. تحدّد أبتر مصدر الصعوبة هذا في “الاهمية المتباينة التي تعطيها الثقافات للكلمات المشتركة الشائعة” (أبتر، 2013، ص 35). ومن المفترض أن ينطلق مفهوم عدم قابليّة الترجمة المختصة بالنواحي الثقافية، في هذه المقالة، من موضوع الإغتصاب/العنف الجنسي الحروب، والذي يمثل في الثقافة العربيّة الإسلامية التقليدية أمراً محرماً بشكل قطعي. ومع ذلك، فإن حساسية هذا الموضوع تعتبر أمراً “عالمياً”. وبعبارة أخرى، إنه من الصّعب ترجمة الأهمية الثقافية التي تحملها كلمة “اغتصاب” في معظم الثقافات الإسلامية، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية العالم. أما بالنسبة لهذه المقالة فالإشكالية تنشأ من الدلالة التاريخية لكلمة ومفهوم “اغتصاب” في المجتمعات الإسلامية – كما نعرفها الآن – والتي تعود إلى مفهوم كان موجوداً و مسموحاً به بل بالعكس مشُجع على تداوله في زمن الحرب، كما هو الحال في كلمة ومفهوم /السبي/ (أنظر الحاشية رقم 6 أعلاه). وكثيراً ما ترتبط كلمة ومفهوم الإغتصاب بعذرية الأنثى، وتحمل دلالات تجعل ترجمتها مهمة صعبة. أما النوع الثالث من عدم قابليّة الترجمة فيختص بالجانب اللاهوتي/الدّيني، والذي تمثل فيه الترجمة من وإلى العربيّة مثالاً جيداً. تشير أبتر إلى كتاب: لن تتكلم لغتي[11] للمفكر المغربي البارز عبد الفتاح كيليطو والذي يشير فيه الى أنّ اللغة العربيّة تعتبر لغة مقدّسة، وبالتالي، وفقاً لكيليطو[12]، فإن أي محاولة لترجمتها يمكن أن تؤدي إلى تحريف للمعنى أوترجمة خاطئة. مثلت حجج كيليطو حول اللغة وقدسيتها لعقود طويلة جوهر النقاش في معظم التخصصات. في حين أنّ كيليطو يصنف هذا النوع من عدم قابليّة الترجمة ضمن عدم قابليّة الترجمة الثقافية[13]، إلاّ أنني أرى أن أصل المشكلة يرجع إلى الصعوبة التي تكمن في الفجوة اللغوية بين اللغة العربيّة الفصحى الكلاسكية واللغة العربيّة الفصحى الحديثة. سوف أثبت في هذه المقالة أنّ قدسية اللغة وعدم تطورها هي وراء حدوث حالات عدم قابليّة الترجمة واستمرارية امتناعها، على الرغم من الحداثة.

ولقد تمّ تهميش الأصوات التي ترتفع ضد قدسية اللغة، فعلى سبيل المثال، كان هناك الجابري والعروي من بين من يعتقدون بأنّ السبيل إلى ازدهار اللغة العربيّة وتطورها يأتي عن طريق قطع الصّلة مع “الماضي المجيد”، والابتعاد عن العلاقة القوية التي تربط اللغة العربيّة بالقرآن. وضّح الكاتب مصطفى صفوان، في كتابه: لمإذا العرب ليسوا أحراراً؟ سياسة الكتابة (2007، ص 94) علاقة القوة بين اللغة العربيّة الفصحى من جهة والكتابة من جهة أخرى على امتداد التاريخ الإسلامي. فيقول مصطفى صفوان: “نحن إحدى الحضارات التي اخترعت الكتابة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة. فالدولة اخترعت الكتابة جاعلة إياها فناً مقصتراً على فئة معينة، ومخصصاً للكتاب والناسخين الذين يعملون لديها”. كما يضيف مصطفى صفوان بأنه ” يتمّ تشكيل الكتابة بلغة عالية وعلى نحو مماثل، تلك الأعمال التي تتناول الأفكار، والتي تكون مكتوبة بلغة لها مكانة عالية، إن لم تكن مقدسة، كحقل منفصل عن تلك الحقول المعرفية التي يستطيع الناس العاديون الوصول إليها. والنتيجة هي أنّ الدولة يمكن أن تقضي بأمان على أي كاتب يتجرأ على معارضة المعتقد التقليدي السائد، وأن الكتّاب تماماً مثل الناسخين القدامى، لا يمكنهم أن ينجوا إلا في كنف النظام القائم”(2007، ص 94). ولا تزال هذه الحيلة القديمة التي تُقدم عليها الدولة مستمرة حتى يومنا هذا (2007، ص 94). وهذا يعني أن اللغة الدارجة يُنظر لها على أنها “أقل مستوى”، ويستمر استخدامها للممارسات المنطوقة فقط اي اللغة المتحدثة. ويرى مصطفى صفوان أنّ “إحدى الكوارث الرئيسية في الشرق الأوسط هي أنّ المنطقة لم تعرف أبداً مبدأ الإنسانية اللغوية، كتلك التي أعاد تقديمها دانتي في أوربا خلال العصور الوسطى، والتي تركزت فيما بعد بفضل الإصلاح الدّيني وقيام الدول الاوربية”. وتمشياً مع هذا المبدأ، سوف يتم عرض قضية الجزائر بصحبة مجموعة من الأمثلة (كالمقابلات والروايات والشهادات والمُذَكّرات) التي من شأنها أن توضح كيف استعملت اللغة كاداة لاسكات فئات من المجتمع الذي لا يتقن سوى اللهجة الجزائريّة وكذلك اللغة البربرية وهنا أقصد جيلاً كاملاً في الجزائر خلال فترة ما بعد الاستعمار.

ترتبط عدم قابليّة الترجمة المتعلّقة بالعوامل الخارجية بالسّياق الذي يؤثر على النّص بغض النظر عن محتواه اللغوي. وقد تأخذ هذه العناصر الخارجية شكلاً بسيطاً، كتلك العناصر التي وصفها توري (Tory) بمفهوم “الدور الاجتماعي” للمترجم والذي يتمثل في “تأديته وظيفة يحددها المجتمع”. ويضيف غليسون (2015) على ذلك أنّ عدم قابليّة الترجمة ذات العوامل الخارجية يمكن أن تأخذ شكلاً صعباً أو بعبارة أخرى، شكلاً أكثر تعقيداً، مثل ما تسميه باسنيت (Bassnett) (2002) التدفق “الأحادي الاتجاه” للترجمة. وتثير باسنيت في هذا السّياق أنّ مسألة موازين القوة بين المستعمَر والمستعمِر. فالترجمة قد استخدمت كأداة لاستعمار وسلب صوت المستعمَرين. كما أنّ الترجمة تعزز هذا التسلسل الهرمي للسلطة (نفس المرجع، ص 387). وفي السّياق نفسه، يرى فينوتي (Venuti) بأنّ القوة الاستعمارية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على سطوة الترجمة (فينوتي، 1998، ص 1). كما تعطي كارلي كويتزي (Carli Coetzee) مثالاً للترجمة في جنوب أفريقيا، حيث تهدف جُلّ أعمال الترجمة هناك إلى نشر وتأكيد امتياز أحادية اللغة عن طريق ترجمة اللغات الافريقية إلى اللغة الإنجليزية (كويتزي، 2013). وتقترح كويتزي مفهوم “التدفق العكسي”، وبعبارة أخرى، تدعم رفض الترجمة من اللغات الافريقية إلى اللغة الإنجليزية. ففي الجزائر ودول أخرى في شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب، نجد أن سطوة الترجمة تكمن في هيمنة اللغة الفرنسية على اللغات الأصلية لتلك البلدان. وأنني أرى أن الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، أو البربرية أو/وللهجة العربيّة الدارجة المحلية، من شأنها أن توسع دائرة جمهور القراء وتساعد على تفكيك اللغات المهيمنة في الجزائر (اللغة العربيّة الفصحى المعاصرة واللغة الفرنسية). كما أنّ التصنيفات الواردة في هذه المقالة لا تتبع ترتيباً معيناً، فعلى سبيل المثال، سوف يُتناول مفهوم عدم قابليّة الترجمة الخاص بالجوانب اللغوية من حيث الوضع اللغوي في الجزائر، والذي يتجاوز حدود اللغة لتحليل قضية أشمل نطاقاً تخص الجزائر بالتحديد، وهي قضية اغتيال اللغة أو ” linguicide”. ويرتبط بهذا الأمربموضوعٌ يعرف باسم “intellocide” أو اغتيال المثقفين، وهو مفهوم، كما سأوضح لاحقاً، يمكن أن يندرج تحت كلا حالتي عدم قابليّة الترجمة تلك المختصة بالجانب اللاهوتي/الدّيني وتلك التي تهتم بالعوامل الخارجية، وكما سأشرح كيف يمكن لهاذين المفهومين أن يترابطا ويتداخلا مع بعضهما البعض. إن هذه المقالة تولي اهتماماً كبيراً لما أسميه “عدم قابليّة الترجمة لما لا يمكن وصفه أو التحدث عنه” وهو مفهوم يعبر عن صياغة وترجمة الكلمات التي يمكن أن تصف وتنقل المشاعر المتعلّقة بالتجارب الحساسة والمؤلمة، والتي يمثل الإغتصاب مثالاً لها. وترتبط حالة عدم القدرة على ترجمة الصدمة تلك بعدم المقدرة على فهم واستيعاب ما يحدث، كما كان الحال في الجزائر في التسعينات. يسلط الضوء في القسم التالي على الجزائر كدراسة حالة لبيان أنواع مختلفة من حالات اللاترجمانية اوعدم قابليّة الترجمة.

′لا ترجمانية الجزائر ′

1. الإبادة اللغوية في الجزائر أو ” linguicide”

إنّ عنوان هذا القسم مستعار من فصل أبتر المعنون باسم “الجزائر الغير قابلة للترجمة: سياسة موت/إبادة اللغات” في كتابها الذي يحمل عنوان: نطاق الترجمة: توجّهٌ جديد في الأدب المقارن (2006). سألقي الضوء على الأسباب التي تجعل الجزائر غير قابلة للترجمة، بدءاً بمفهوم الإبادة اللغوية “linguicide” وجذوره. وسوف أعارض الأفكار التي ناقشتها أبتر من خلال كشف الطبقات المعقدة للصراع اللغوي في الجزائر، وأيضاً عن طريق العمل على توسيع نطاق التفريق الذي قدمته بين متحدثي اللغة العربيّة أو “Arabophones” ومتحدثي اللغة الفرنسية أو “Francophones” ليشمل أيضاً لهجات المناطق وكذلك اللغة الامازيغية. وهذا من شأنه أن يبيّن ليس فقط تأثيرات مفهوم “قضية اللغة” على كامل المجتمع الجزائري بعد الاستقلال، بل أيضاً يوضح عوامل حاسمة أخرى، مثل إصدار قوانين معينة سبقت أحداث التسعينات في الجزائر، والتي كان لها أيضاً الأثر المباشر في تلك الأحداث وأحداث السنوات التي تلتها، كما ساهمت في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الجزائر حالياً.

سوف أسلط الضوء في هذا القسم على اللاترجمانية ′عدم قابليّة الترجمة‛ لبلد كامل من خلال مفهوم ′قضية اللغة‛ كما يشار إليه دائماً في سياق الحديث عن الجزائر (تريسي، 2013، ص 402). يرجع أصل هذا المصطلح إلى اللغة الفرنسية ويأخذنا مباشرة إلى مفهوم مفاده أنّ اللغة من المفترض أن تعبر عن سمة موحدة لأي أمة. بيد انّ، في الجزائر وبعد الاستقلال عام 1962، تحولت إلى ساحة معركة أطرافها ممن يحملون أيدولوجيات قومية وإسلامية، فيدعو البعض منهم إلى العودة الى الهوية العربيّة الإسلامية الصارمة، أما الآخرون فيزعمون بأنهم يقاومون التوجه لتلك الهويّة مثل البربر ومتحدثي اللغة الفرنسية (الفرنكوفونيين) الذين احتاجوا لبعض الوقت حتى تكيفوا مع حركة التّعريب الجديدة[14]. إنّ ′قضية اللغة‛[15] كان محورياً في مختلف الخطابات خلال العقود التي أعقبت الاستقلال. وقد شهدت البلاد محاولات متعددّة – وفي بعض الأحيان متناقضة – لضبط لغة الشعب الجزائري. في حين أن الخطابات حول مشروع التّعريب كانت تتمتع بعناصر النجاح، إلاّ أنّ المشروع أصبح في الواقع سبباً رئيساً للانقسام والفرقة، حيث بدأ بتهميش البربر[16]، وهم المواطنون الأصليون في الجزائر، وكذلك أهمل الغالبية العظمى من الجزائريين الذين تلقوا تعليماً فرانكوفونياً. وللعلم فقد ظلّ النظام التعلىمي الفرنسي، بما في ذلك استخدام اللغة الفرنسية كوسيلة للتعلىم الوحيد في الجزائر لفترة من الوقت قبل أن يؤطره الخطاب السياسي الثوري كلغة العدو التي ينبغي القضاء عليها. وكان مشروع التّعريب مسؤولاً عن جزء كبير من اللاترجمانية اوعدم قابليّة ترجمة الجزائر التي كانت مستقلة حديثاً، كما أن المشروع تسبب في نفي جيل كامل بينما هم في بلدهم، حيث أن اللغة الفرنسية كانت تعتبر خيانة للمشاعر القومية، المعروفة باسم القومية العربيّة[17] التي كانت وقتها تنمو ليس في الجزائر فحسب، ولكن أيضاً في المنطقة العربيّة بأسرها. وأحسن مثال نستشهد به هو إهداء رواية أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد (1985) الذي يبدأ بالكلمات التالية:

“إلى مالك حدّاد. .

ابن قسنطينة الذي أقسم بعد استقلال الجزائر ألاّ يكتب بلغة ليست لغته. .

فاغتالته الصفحة البيضاء. . ومات متأثّراً بسلطان صمته ليصبح شهيد اللّغة العربيّة، وأول كاتب قرّر أن يموت صمتاً وقهراً وعشقاً لها.”

إختارت مستغانمي، وهي كاتبة جزائرية بارزة، أن تبدأ روايتها باستحضار عالم مالك حداد، الكاتب الفرنكوفوني الشهير، والعديد من الآخرين الذين كانوا ضحايا الإبادة اللغوية “linguicide” الذي حدث في الجزائر بعد الاستقلال. رفض مالك حداد الكتابة بلغة المستعمِر وتوفّي في صمت. وعلى غرار مالك حداد الذي اغتالته الصفحة البيضاء، ترى آسيا جبار في كتابها Le Blanc de l’Algerie (1995) (الأبيض الجزائري) نفس الفراغ في الصفحة. فكلمة الأبيض في عنوان كتاب آسيا جبار يشير إلى الصفحات الغير مكتوبة من التاريخ الجزائري. إنها كلمة تشير إلى الثورة الفاشلة التي لا تزال لم تكتب بلغة جديدة بعد، تلك اللغة التي لم يتفق عليها حتى الآن. لقد كانت قضية اللغة قضية محورية لآسيا جبار التي كانت تحلم بمجتمع متعدد اللغات يتناسب مع وضع الجزائر المتعدد الثقافات. وتشير هيدلستون (Hiddleston) (2005، ص 3) إلى أنّ آسيا جبار “تستخدم كتاباتها للكشف عن تعدد اللغات المضطهدة والإبداع متعدد الثقافات في الفن والأدب الجزائري، وتستخدمها كذلك لخلق سرد يمثل حداداً يجسد بشكل مناسب الفظائع المستعصية التي حاولت الخطابات الرسمية والايديولوجية أن تنكرها”. استخدمت آسيا جبار اللغة الفرنسية، لغة العلمانية المفترضة، لقتال الايدولوجية الوحيدة التي يدعيها الاسلاميّون وفصل نفسها عنها. وبالنسبة لآسيا جبار، “الأمة هي حزمة )جملة( كاملة من اللغات وهذا ينطبق بشكل خاص على الجزائر” (شكيس Šukys ، 2004، ص 117).

وجدت آن إيمانويل بيرغر (2002، ص 72) أنّ علاقة الموازاة التي اقترحتها جيلبرت غراندغيلوم Gilbert) (Grandguillaume بين ما تعرّضت له المرأة الجزائريّة وما حدث للغة الجزائريّة في جزائر أيام الاستقلال تمثل توازياً حقيقياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فعلى الرغم من مساهمة المرأة الجزائريّة الرائعة في حرب التحرير و”الخطوات الجريئة التي اتخذتها وظهورها في المجال العام (وهي عملية وصفها فرانس فانون في مقالته عام 1959 بعنوان “l’Algerie se devoile” )′كشف النقاب عن الجزائر‛)، كل ذلك إلاّ أنّ غراندغيلوم يذكرنا بالوسائل المتعددة التي اتخذتها الجزائر وقت الاستقلال سعياً منها لإعادة النّساء إلى الوطن وحصرهن في المجال الخاص )المنزلي(” (بيرغر، 2007، ص 72). ويكمن رسم حدود الشبه بين اللهجة العربيّة والمرأة العربيّة ′المكشوفة‛ “التي تشبه اللغة التي تتحدث بها داخل وخارج المنزل مع مواطنيها الجزائريين، تمثل رمز أو كناية عن ′الروح الجزائريّة الحقيقة‛” (نفس المرجع). ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الرسمي للغة العربيّة، فإن اللهجة هي التي تُرسل إلى المنزل، بمعنى تصبح ′غير كاشفه أو مخفية‛ مقتصرةً على المساحة الخاصة فقط. في حين أن اللغة العربيّة الحديثة، والمعروفة ′بالفصحى‛ هي اللغة الرسمية للكتابة، تبقى اللهجات المناطقية والمعروفة باسم ′عامية‛ هي اللغة التي تُستخدم بشكل غير رسمي لغرض الكلام فقط[18]. لا يهدف هذا الإلزام والتكليف باللغة العربيّة الفصحى الحديثة في الجزائر، وهو ما يعرف باسم حركة التّعريب، إلى القضاء على اللغة الفرنسية فحسب، ولكن يمتد أيضاً إلى اللغات الأصلية كالبربرية. تعود هذه الأيدولوجية إلى حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين[19] والتي بدأت في الثلاثينات من القرن الماضي ضد الاستعمار، والتي ادّعت أنّ “الإسلام هو الدّين في الجزائر واللغة العربيّة هي لغتها الوحيدة”.

كما ورد ذلك في رواية مايسة باي: أزرق، أبيض أخضر[20] (2006)، وهي روائية جزائرية فرنكوفونية، تتذكر زمن ما بعد الاستقلال و تروي الوضع اللغوي او ما يعرف بالقضية اللغوية في الجزائر وتزامنه مع القومية العربيّة. تتحدى الرواية مشروع التّعريب، وترى بأن فرض العربيّة الفصحى هو للمحافظة على أنماط محددّة من سيطرة الاستعمار (وذلك بالأشارة إلى سياسة الفرنسية[21]). يقول على، وهو الشخصية الرئيسية في الرواية والذي يعدّ من الجيل الجزائري الذي اختار البقاء والدراسة في الدولة اي في الجزائر:

” أصبحت الانقسامات ظاهرة اكثر فأكثرفي المحكمة، فهناك من درس في الدول الشقيقة كمصر وسوريا والعراق والأردن … وهناك من هم مثلي وآلاف منهم من بقي في الجزائر وتعلموا على يدي مدرسين الأكثر منهم فرنسي الجنسيّة، ولكن بتعلىمات من الوزير الجزائري، وينفذون و يتقيدوب توجيهاته، فأين هي المشكلة؟ ” (بي، 2006:145).

يتبين من هذا الاقتباس عدد من المواضيع المعقدّة المتعلّقة بالأصالة والقومية والعربيّة. فلقد انقسمت الدولة إلى اتباع الفرنسية/ الفرنكوفونية (تشير إلى حزب فرنسا/ الحزب الفرنسي)، والمعّربون: وهم الجزائريون الذين تعلموا في الدول الشقيقة أو عن طريق معلمين من الدول العربيّة والذين تمّ إحضارهم لتعريب الدولة، بعضهم كان من مصر ومنهم من كانوا من أعضاء حزب الإخوان المسلمين في مصر أو من المتعاطفين مع الحزب. واستمر هذا الانقسام اللغوي ليأثر على المفكرين والفنانين في إنتفاضة الثمانينيات، والحرب الأهليّة في 1990 وعلى كل من استخدم الفرنسية أو البربرية في تلك الفترة.

تقول فضيلة الفاروق الكاتبة الجزائريّة أمازيغية الأصل عربيّة القلم في مقابلة شخصية معها (14/10/2014 ) أنها “محاصرة بلغتين و منشطرة بينهما فهي عاجزة عن الكتابة بالأمازيغية كونها تجهل حروفها و فضاؤها محدود. و كونها تكتب باللغة العربيّة فهي تواجه قارئا قاسيا يحاكمها أكثر ممّا يناقشها أدبيا ما جعلها تدخل في علاقة توتر تشوبها الكراهية أحيانا تجاه اللغة. لأن الكاتب باللغة الفرنسية لا يدخل في الغالب في دوامات محاكمته دينياً وأخلاقياً. و تقول لو أنها لم تخضع للتعريب الإجباري بسبب قرار سياسي لما كتبت باللغة العربيّة. إنها تفكر بالأمازيغية (البربرية) وتنقل أفكارها باللغة العربيّة لكن أفكارها حبيسة اللغة و تعطي مثالاً عن روايتها تاء الخجل التي تتناول فيها قضية النّساء المغتصبات في الجزائر خلال العشرية السوداء وهي قضية شائكة لكن الإعلام العربي صنفها على أنها رواية بورنوغرافية…حتى الرواية تحولت إلى ضحيّة.” وتضيف: ” أحسسْت بألم الاستئصال من جذوري من منطقة آريس ولغتي الشاوية لكي أجد نفسي في بيئة جديدة (المدرسة) مجبرة على استخدام اللغة العربيّة. وتضيف ” تعدّ اللغة البربرية بالنسبة لي بمثابة المجال الشخصي الخاص والذي يمثل الحميمية والتقارب”، كما هو موضح في روايتها تاء الخجل، والتي كانت ضحيّة فاروق (ياسمينة) فتاة من البربر من آريس تقول:..

“ابتسمت لها، واقتربت منها أكثر وحدثتها بالشاوية[22]“

وتقول ياسمينة: “لو كنت من غير أهلي لما حدثتك عن شيء”

يتحقق التقارب عندما يكون التعبير عن الكلمات بنفس اللغة التي تمّ التفكير فيها، فتخرج الكلمات عفوياً وبدون مجهود، بينما يتسبب حاجز اللغة في خلق مصدر للخوف، وذلك كما تقول أبتر أنّ ” الخوف من الاتهام بازدراء الأديان، من الردّة، من الفتوى التي صدرت من الاسلامين المتشددين ضد هؤلاء الذين فسّروا الآيات القرآنية حرفياً، وأخيراً الخوف من الموت” (أبتر، 2006:95). ولقد رحل من هدّد بالقتل إلى فرنسا كلاجئي سياسي، وخرج من المشهد الثقافي في الجزائر وبالتالي افسح المجال للمتطرفين الإسلامين لفرض الأسلمة في الدولة.

2. إغتيالات المثقفين الجزائريين

الصمت يعني الموت

إذا تكلمت، فسوف يقتلونك

إذا صمت، سوف يقتلونك

فلذلك، تحدث ومت

الطاهر جاووت

يُعتبر الطاهر جاووت هومن أول المثقفين الذين تمّ اغتيالهم في 1993، وهو محرّر الصحيفة الفرنسية الوطن ومنسّق “ربتيرز” (Ruptures). ولقد كان قرار جاووت الكتابة بالفرنسية متعمّداً وذلك للتمرد على كبت الهويّة البربرية والتي تمّت عن طريق فرض مشروع التّعريب. فلقد كانت الفرنسية لجاووت كما كانت لآسيا جبار لغة التمرد و ” جاووت يجرّد الكتابة من الهويّة الوطنية وذلك عن طريق استخدام الأدب والصحافة من خلال إنشاء مشهد جديد واحتواء اللهجات الفردية الأخرى” (هديلستون،2005:8). وعليه، كان هذا القرار سبباً في قتله وقتل العديد من المثقفين الفرنكوفونيين فيما يُطلق عليه بن سماعية (1997:86) “التطهير الفكري /اغتيال المثقفين”. وكان ظاهراً للإسلامين بأنّ أي اعتراض على برنامجهم يعني الموت، وذلك كما صرّح مراد سي أحمد والمعروف باسم جمال الأفغاني وهو مؤلف هذه الجملة السيئة الذكر”الصحفيون الذين يشنون حربا على الإسلام بأقلامهم سيهلكون بسيوفنا”[23]. وكانت هذه القائمة تضم، طاهر جاووت، يوسف سبتي، عبدالقادر علولة، الوناس معطوب وغيرهم كثر من الذين اعتبروا كفاراً. كمّا تمّ استهداف الصحفيات النّساء أيضاً، ففي مقابلة في 15/2/2017 قالت سليمة تلمساني الصحفية المشهورة: “كان من الصّعب تقبّل فكرة أن تكون في قائمة الصحفيين المحكوم عليهم بالموت، فكان عليك ملازمة الموت كظلك كل يوم، وفي نهاية الأمر تتقبل فكرة موتك، وحينها تتمنى أن يكون موتك سريعاُ، بدون عذاب، قطع الرقبة بدون السكين الحادة، بدون التعذيب أو المساس بك أو أي شيء من هذا القبيل. نعم، كنت خائفة طوال العشر سنوات تلك، الخوف من فقدان أحد أعضاء عائلتي، أو قتلهم بسببي. فلقد عشت مع الخوف من أجد نفسي في يد هؤلاء المتوحشين والمتعطشين للدم. كما عشت في خوف الذهاب إلى العمل وان أعلم بمقتل أحد الزملاء، وعندما تكون كل حركتك اليومية صعبة، حتى الذهاب للشراء الخبز في الجوار خطر، انتهى كل شيء”[24]. ومع ذلك، تتذكر بنون (2013:126) بلهوشات وهو صحفي في جريدة الوطن والذي شهد اغتيال أحد زملائه ممّا زاد من إصراراه على المضي في العمل على الرغم من كل تلك الأعمال الوحشيّة ” قرر بلهوشات حينها مع كل زملائه الأحياء، وفي شرف كل من قتل على مكتبه بأن يتمّ إصدار عدد اليوم التالي على الرغم من كل ما حدث.” وكان هذا التصميم والتحدي من أهم المواضيع في فيلم عبد الرحيم العلوي.

شاهدت الفيلم ضمن عملية تجميع البيانات حين حضرتُ حدثاً تم تنظيمه عن طريق جزائرنا في الأول والثاني من نوفمبر 2016، تحت عنوان “ذكرياتنا، نضالنا”، والذي تم من خلاله اختيار ثلاث أفلام ومن بينها كان فلم ذكريات من مشاهد 2016 من إخراج المخرج الجزائري عبد الرحيم العلوي. يروي الفيلم قصة بدأت في العقد الذي يطلق عليه اسم العشرية السوداء ، والذي شهدت الجزائر خلاله عنفاً شديداً. يروي الفيلم قصة عزالدّين، وهو صحفي يحب المسرح حيث كان يحضر لتبني فكرة مسرحية موليير الشهيرة “طرطوف”. ولقد ساعده العديد من أصدقائه الممثلين الهواة، حيث بدأ التحضيرات للمسرحية في المسرح ولكن عمدة المدنية المتشدد حاول إيقافهم. وعلى الرغم من ذلك، قررّ عزالدّين وأصدقائه التمسك بموقفهم وتجاهل تلك التهديدات. وحاولت يسرا وهي زوجة عزالدّين طمأنة زوجها وبث روح الامان في العائلة. وتتمحور القصة بين طرطروف والحياة اليومية لطاقم المسرحية الهاوي. لكن بعد عدة شهور من التحضيرات والتدريبات، وفي يوم عرض المسرحية وبينما كان الطاقم ينتظر وصول عزالدّين وزوجته، شاع الخبر المحزن باغتيالهم. تمثل المسرحية الحياة في بداية التسعينيات وذلك عن طريق الإشاره إلى اغتيال عدد من أهل الثقافة، مثل طاهر جاووت والمخرج عبد القادر علولة. ويمثل في هذا الفلم ممثلون جزائريون مشهورون، مثل نجمة الأفلام الجزائريّة فريدة صابونجي و شافية بوذراع. وفي مقابلة مع كاتب الحوار المساعد السيد بن كاملة (24/3/2017) يقول أنه وجد بأن مشروع الفيلم بدأ فعليا من 2006 ولم ينته منه حتى 2016 وذلك للعديد من المصاعب.

3.-لاترجمانية الغيرمُعلن عنه أو المسكوت عنه

يتطرق هذا الجزء لنوع آخر من اللاترجمانية والذي غالباً ما يستهان به، وليس له علاقة بالترجمة من لغة إلى أخرى، بل يتعلق بجزئية مختلفة تتمحور حول ترجمة الأحاسيس والمشاعر المؤلمة إلى كلمات. ونعني بذلك تحويل النّص الذي يترجم الأحاسيس والمشاعر القاسية من أشياء قد لا يتصورها العقل إلى مفردات تفي بالغرض، غير أنّ ذلك قد لا يكون ممكناً لأنه قد يجد لا لها كلمات حتى في نفس اللغة تعبّر بدقّة عمّا يختلج في الصدر من مشاعر. وتستخدم الترجمة هنا بمفهومها الواسع ليس فقط لترجمة النّص من لغة إلى أخرى، بل لنقل وتصوير المشاعر وتحويلها إلى كلمات. وعندما نخاطب فعل ترجمة أي صدمة قد يتعرض لها الانسان في حياته، يكون نشاط الترجمة في نفس اللغة حيث يكون في نقل اللا متصور إلى كلمات، وذلك لأنه يتعامل مع ما يعتبر سريّا أو شخصيا. غير أنّ النوصري و هابل (2013) تؤكدان أنّ الغير معلن أو ما قد نسميه المسكوت عنه ليس بالضرورة غيرقابل للتمثيل. ولذلك فانّ تصوير الغير معلن أو المسكوت عنه ممكناً ورغم أنّ نيتشه وبيرجسون يشددان على أنّه: ” من الوهم أن نعتقد أننا يمكن أن نشعر أو حتى نتخيل الألم الذي لم نشهده شخصياً، وأنّ قدرتنا محدودة على تصور الألم بنفس الانتباه الشديد” (مقتبس من النوصري،11).

الغير معلن أو المسكوت عنه، أو اللاّمترجم في معنى آخر هو الذي لا يمكن أن يترجم إلى تجربة شخصية ولكن أن نتكلم بنيابة عن شخص آخر هو شيء وهميّ كما ورد في النّص أعلاه. ولكن ما هو غير وهمي هو قدرة الكتّاب تصور المأساة /الصدمة بطرق مبتكرة ليس بالضرورة من خلال استعمال معجم المتصل بالألم، بل أيضا من خلال ما يسمى “بجمالية الفوضى” والتي قد لا تكون بالضرورة ناتجة عن معاناة حقيقة (المرجع السابق). وتعدّ رواية الفاروق تاء الخجل (2005) كأول رواية تتطرق الى الإغتصاب في 1990 والذي تتمحور على اصوات الاجسام والتكرار لأحداث المأساة وذلك حين تقول:

وحدهنّ المغتصبات يعرفن معنى انتهاك الجسد، وانتهاك الأنا.

وحدهنّ يعرفن وصمة العار، وحدهنّ يعرفن التشرد، والدعارة

والانتحار، وحدهنّ يعرفن الفتاوى التي أباحت “الإغتصاب”

ويتغير أسلوب الفاروق إلى أسلوب متفرق كما في الاقتباس أعلاه، ويتصف بالتكرار وعدم انهاء الجمل، وتصميم الخطوط واحداً تلو الأخر وذلك كتصميم أبيات الشعر وليس كالنّص العادي. اختارت أسلوب الحذف واستخدام مفردات تتحدى الثقافة وتتطرق الى الحرام والفجور، حيث تتحدث عن العذرية وحرمتها، وفتوى الإغتصاب وحرمتها. وباستخدام كلمة “الفتوى”، تقوم الفاروق بزرع الشك في نزاهة المؤسسات الدّينية.

كما ذكرنا سابقاً، فإنّ كلمة “اغتصاب” في اللغة العربيّة وضعت بين معقوفتين وذلك لأنها كلمة تثير الجدل في الثقافة العربيّة، ولرغبة الكاتبة في تأكيد معني الكلمة في المصطلحات الإسلامية. ولقد ظهرت مجدداً بعض مفردات في اللغة العربيّة والتي تسهم في انتهاك جسد المرأة مثل (السبي، جهاد النكاح[25]) وغيرها، ويذكرنا الموضوع بالنّساء اليزيديات على سبيل المثال وبالنّساء الجزائريات اللاتي تمّ القبض عليهن واستعمالهن كعبيد للجنس في تسعينيات القرن الماضي. فبالنسبة للفاروق، هناك كلمة واحدة فقظ تعبر عنهن جمعيا وهي “الإغتصاب”، وذلك كما هو مشاراليه في الاقتباس أعلاه. لم تستطع الفاروق استخدام أي مفردة أخرى من لغتها الأم البربرية أو لهجتها الجزائريّة. فاستخدامها الرمزي للغة العربيّة الفصحى إشارة إلى اللغة في حدّ ذاتها {اللغة الفصحى الغير متستعملة من طرف الجزائرين وغيرهم من العرب}، ففي الواقع، انّ استخدام العربيّة الفصحى في معظم الدول العربيّة مقصور على المثقفين وليس عامة الناس (بسيوني، 2014). وذلك لأنّ العربيّة الفصحى هي ليست اللغة المستخدمة في التواصل بل اللهجات المختلفة. وتستخدم الفاروق العربيّة الفصحى لتشيرإلى قوة المؤسسات الدّينية ودورها في التلاعب بالمجتمع عن طريق التمويه كمثلاً عدم استعمال كلمة “اغتصاب”. وهنا تكمن الصعوبة في الترجمة (ابتر 2013) ليس فقط في كونها معقدة بل لأنها مرتبطة بترجمات و تأويلات دينية.

تعنون الفاروق الفصل الرابع من روايةا “دعاء الكارثة”، أين تهاجم مباشرة المؤسسات الدّينية، وبشكل خاص المساجد وذلك لبث خطابات العنف. وتربطه مباشرة بالخطاب الجندري الجديد عن الجنس والذي يدعو إلى عدم الاختلاط في الجزائر، عدم الاختلاط بين مناصري الحزب الإسلامي وبقية الشعب الجزائري، وتعتبرهذا الخطاب الجديد موضة فتقول:

الناس هنا لا يخالفون ما تقوله المآذن حتى حين قالت:

“اللهم زنّ بناتهم”.

قالوا: آمين

وحتى حين قالت

“اللهم يتّم أولادهم”

قالوا: آمين

وحتى حين قالت:

“اللهم رمّل نساءهم”.

قالوا: آمين

كانوا قد أصيبوا بحمى جبهة الإنقاذ، فغنوا جميعا بعيون مغمضة دعاء الكارثة.

وأضافت

كانت موضة جبهة الإنقاذ

تُبين الأبيات السابقة الحوار الدّيني في الجزائر في فترة التسعينيات والأكثر أهمية الحركة النسائية في الجزائر. الحوار الأخر في الدعاء كان بوضوح يفرق ما بين نحن (الناس المتدينين)، وهم العلمانيين وأحيانا الغير مسلمين. إنّ تعدّد الحوار حول النّساء في الإسلام ليس بجديد، فكان هناك العديد من المطالبات لتطبيق الشريعة وتعديل القوانين المدنية ولمجتمع ذا طابع علماني. كانت تونس حالة استثنائية حيث منع الرئيس بورقيبة تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق القانون المدني في عام 1950. هذا التنوع من الخطابات ساعد في ازدياد عدد الكتابات المهتمة بالجندر.

إنّ كتابات النّساء في الجزائر، على عكس الكتابات الذكورية المهيمنة كمّا تذكر بريندا (2014:27) “تضفي منظورا جندرياً يؤنّث ويعقّد التاريخ الجزائري ويعطي نوعاً من الانحيازالنسوي لفترة بعد الاستعمار” وتضيف، “إنّ الكتاب الجزائريين يعطون صورة موحدة عن المرأة كضحيّة سلبية للاستعمار وللاديولوجيات الوطنية والدّينية، وذلك حتى في طريقة عرضهم لمبادئ الحرب الرجولية والتي اجتاحت أجساد النّساء و تاريخهن من خلال العنف والإسكات والإبعاد”. فبعد التحرير، بدأت الكاتبات الجزائريات مهمة إعلاء وإيصال أصوات النّساء الجزائريات الغير قادرات على الكتابة ومن بينهن: آسيا جبار، مليكة مقدم، ليلى صبار، ميساء باي، نينا بوراوي وغيرهن كثيرات. فلقد تعلّم هؤلاء الكاتبات درسا مفاده أنّ “الصمت جريمة” كما قالت مريم كوك في كتابها النّساء وحرب القصة (1996:8).

إنّ اللاترجمانية المشاعر الصدمة والألم إلى كلمات هو بمثابة مقاومة لفهمنا لما يدور حولنا. واللاترجمانية هذه لا تقتصر على لغة أو أخرى بل هي امر عام. وكتاب جوديث هيرمان الصدمة والانتعاش (1992) يحلل الطابع العالمي لأثار الصدمات ويوفر لغة لمناقشة الصدمات الناجمة عن الإغتصاب. حيث جلب عمل جوديت هيرمان المسألة إلى المجال العام بعدما كانت تُعد من المحرمات لفترة طويلة. وخلافا للنوصري وهوبيل (2013) اللتان تعتقدان كما ذكر آنفا أنّ “الغير معلن عنه أو المسكوت عنه” ليس بالضرورة “غير ممثل”، فتتميز دراسات الصدمة (trauma studies) بأنها “غير ممثلة وغير معبر عنها ويغلب عنها عدم إمكانية استيعابها في السرد. وكاثي كاروث (1996) على سبيل المثال تُعرّف الصدمة فقط عندما تعود لمطاردة الفرد وغالبا ما يكون ذلك بعد عدة سنوات بعد من حدوثها” (كيلي و راي 48 :2009)

وتأكيداً لحجة كاروث، وبعد عشرين عاماً تقريباً، عندما قرر الشاهد والناجي الوحيد الحديث لأول مرة عن “مجزرة المعلمات” حيث لقيت اثنتي عشر معلمة من الجزء الغربي من الجزائر (بالقرب من سيدي بلعباس) حتفهنّ ذبحاً من طرف الأصوليين الإسلاميين. وكان الناجي الوحيد من تلك المجزرة هو سائق الحافلة الصغيرة، حيث أخليّ سبيله عمداً حتى يتمكن من سرد تفاصيل الرعب. كانت المعلمات صغيرات بحيث لم تتجاوز أكبرهن الاربعين بعد. بالنسبة لسيدي بالعباس، فانّ القضية تمثل صدمة ثقافيه عميقة. “على عكس الصدمة النفسية أو الجسدية التي تنطوي على الجرح والتجربة العاطفية الكبيرة التي قد يعيشها الفرد ، فإنّ الصدمة الثقافية تشير إلى فقدان كبير في الهويّة والمعنى، وتهتك بالنسيج الاجتماعي، ممّا يؤثر على مجموعة من الناس حققت درجة من التماسك” وبهذا المعنى، فإن الصدمة ليست فرديه فحسب بل جماعية أيضا. وقد تسمى أيضا “بالصدمة الوطنية”. ويرى إيرمان (2001: 2) أنّ “آرثر نيل (1998) يعرف” الصدمة الوطنية “وفقا لما لها من ” آثار دائمة “، وعلى النحو المتصل بالأحداث” التي لا يمكن فصلها بسهولة، والتي سيتم تكرره تذكرها مراراً في الوعي الفردي”، لتصبح” متأصلة في الذاكرة الجماعية “. ونذكر انّ العديد من المنظمات النسوية، مثل جزائرنا (Djzairouna ) وشبكة وسيلة (Réseau Wassyla) وانقذو المفقودين (SOS Disparus ) ومرصد العنف ضد الإناث (Observatoire Violence Femme OVIF ) ومجموعة أخرى من قطاع التعلىم، تحيّ ذكرى مقتل المعلمات في شهر أيلول / سبتمبر على الرغم من قانون العفو (1999-2005) الذي يحظر على الناس إحياء ذكرى “العشرية السوداء”.

في مقابلة شخصية في 27 سبتمبر 2016، يتذكر السائق الحدث ويقول:

“كنت أقود ببطء كالمعتاد وعند وصولي إلى أعلى منحدر على بعد حوالي 7 كم من عين عدن ذاهبا إلى سفيسيف ومعي ست معلمات ومعلم على متن الحافلة جئت … جئت على حاجز وهمي أقامه الإرهابيون حيث سبق وقبضوا على أربع سيارات أخرى بما في ذلك واحدة تحمل خمسة معلمات”. وأضاف “ركض إرهابي باتجاهي مشيرا إليّ ببندقيته وصرخ بأنه يجب أن أركن إلى اليمين. أمرني بالخروج من السيارة وتسليمه المفاتيح والانضمام إلى مجموعة من الناس تجمعوا على الجانب الآخر. ثم قام الإرهابيون الآخرون بجلب خمسة معلمات كنّ في السيارة الأخرى لوضعهن مع من كان معي، بعدما سلبوهنّ حقائبهن ومجوهراتهن. في البداية قرروا حرقهن بعد أن رشوا الوقود عليهن. وبينما كان البعض على وشك إعداد الوقود غيّرالرجل المتعطش للدماء رأيه وقرر قتلهن. عندما تم ضم الجميع معاً اختار صابر محاولة الهروب والقفز بعيداً والتوجه إلى الغابة ولسوء الحظ أصيب برصاصة بندقية و ذبح بعد ذلك. وقتل الإرهابيون الآخرون الإحدى عشرة معلمة بلا رحمة. في ذلك الوقت لم أسمع الصرخات والبكاء. استغرقت العملية كلها ما يقرب من عشر دقائق، بحيث تمّ تحويل كل المكان إلى بركة من الدم. و قبل أن يطلقوا سراحنا، كان الإرهابيون “يعظوننا” وأصروا على أنه يجب أن لا نتحدث مطلقا عن عملياًت القتل وأيضاً لا نشارك في التصويت. اتجهت إلى الطريق وكأنني رجل آلي غائب التفكير محطم عقلياً وجسدياً وأتساءل إذا ما كان كل هذا مجرد كابوس وأنني سأستيقظ، أو أنه حقيقة محزنة!” (27/09/2016).

إنّ شهادة السائق، وهو شخص عادي كان يقود سيارته في رحلة روتينية إلى سفيسيف، وهي قرية تقع في الجزء الشمالي الغربي من الجزائر وبعد مضي عشرين عاماً، يصف بوضوح الحادثة المروعة وهو غير مصدق لما حدث ولا يزال يتساءل عمّا إذا كان الحادث الوحشي مجرد كابوس. وحالة الإنكارهذه تنبع من عدم القدرة على فهم واستيعاب ما حدث. إنها حالة عدم فهم للواقع، ينتج عنها تعبير بكلمات قليلة إن أمكنه ذلك، ليحاول التغلب على صعوبة ترجمتها. والواقع أنه كان الناجي الوحيد وهذا يعني أنه الشاهد الوحيد على ما حدث، الأمر الذي زاد من عبء سرد القصة وترجمة ألمه إلى كلمات.

“على الرغم من ذلك، من حيث طبيعة إبداعها، والإبتكار، والأدوات والتقنيات الأدبية، فان الأدب القصصي قادر على تمثيل ما لا يمكن أن يمثله السرد التاريخي والثقافي والسيرة الذاتية التقليدية” كما تقول آن وايتهيد، في كتاب كيلي ورييل (2009:48)

وقد تُرجم قتل المعلمات فعلا إلى أشكال مختلفة من الإنتاج الثقافي، مثل فيلم (المنارة لبلقاسم حجاج). وكانت آسيا جبار من بين أول من رد على قتل المعلمات في قصصها القصيرة في رواية وهران، لغة الموت (1997). وفي فصل يسمى “المرأة المقطعة”. كانت عتيقة، معلمة اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية تقرر أن تخبر طلابها حكاية من ألف ليلة وليلة عندما اقتحم أربعة رجال مسلحين الفصل الدراسي وأعدموها أمام الأطفال في الفصل. حيث اُتهمت عتيقة بتدريس قصص فاحشة للأطفال. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ اختيار آسيا جبار للشكل السردي كحكاية من ألف وليله وليلة ترويها شهرزاد، هذا النوع من السرد يستخدم على نطاق واسع في الأدب الجزائري. إنّ مفهوم “العودة إلى الماضي” الذي أعلنه الاسلاميّون من أجل قمع المرأة تستخدمه آسيا جبار لإستحضار ذكريات العنف ضد المرأة في الماضي الإسلامي والحاضر. وتصور آسيا جبارالماضي غير المفصحة عنه بمثيله الحاضر لكي تقول بان هناك حاجه لكسر تقاليد العنف. والأهم من ذلك أنها تصف الماضي بأنه “غير قابل للترجمة” في الوقت الحاضر. ويشير والتر بنيامين إلى هذا باعتباره “ثقافة عدم القدرة على الترجمة ” أو ما أسميه اللاترجمانية والتي تعني عدم القدرة على ترجمة الماضي في أنشطتنا اليومية تلقائياً دون التشكيك فيه. وتتعلّق “ثقافة عدم القدرة على الترجمة” في الحاله الجزائريّة بفشل فهم الماضي الذي يعني إما مستقبلا معبأ بالعنف أو لا مستقبلا على الإطلاق.

إنّ عدم القدرة على الترجمة أو اللاترجمانية هو الدافع لآسيا جبار على الكتابة وترجمه أفكارها ومشاعرها إلى كلمات عن طريق جعل صدمات الماضي حاضرة. وهي تدرك أنّ الفنون الأدبية والبصرية يمكن أن تكون آليات لنقل ما لايمكن ووصفه أو ما لا يمكن ترجمته. ويمكن أن يشهد الادب والفنون على أولئك الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وقد تساعدهم على إعاده الانضمام إلى مجتمعاتهم المحلية. بالنسبة لآسيا جبار فانّ “ما يمكن ترجمته” هو تسجيل لتلك الفظائع ومنع السلطة من كتابة روايتها للتاريخ، وهو ما حدث فعلاً مع حرب التحرير عام 1962 وإدراكاً منها لأهميه السرد احتاجت آسيا جبار “لترجمة” القصص واللحظات والمشاعر وإعطاء الفرصة للحديث لا سيما إلى النّساء اللاتي تمّ إسكاتهنّ في جميع مراحل التاريخ الجزائري المعاصر. كانت مدركة تماماً لمهمتها المتمثلة في الجمع بين الأديبة والمؤرخة. وهي تدرك التسامح والانفتاح على تفسير نصوصها الأدبية ولكنّها في الوقت نفسه لديها الخبرة بما فيه الكفاية لتعرف أن تلك النّصوص “ليست كاملة وأنّ عدم قابليّة المجتمع للتغيير هي التي تخلق مشكلة أساسية لإعادة الصياغة و الترجمة “(هاريسون 2014: 418).

لا يعني هذا التعثر الوطني لآسيا جبار التاريخ الرسمي فهو يعني ببساطة الحقيقة الوطنية التي حُجبت عن الجزائريين لعقود. يقول هاريسون في مقالته “الأدب العالمي: ما الذي يضيع في الترجمة ؟ (2014) هو” إن ما يمكن ترجمته ليس هو ما يقرر أوما يجب أن يترجم.” في الواقع إن عدم إمكانية الترجمة أو “استحالة” الترجمة يجذب بوضوح بعض المترجمين ويمكن أن يساعد في جعل تراجمهم أعمال إبداعية “.

وكما ذُكر آنفا، فإن الفظائع التي عاشها الشعب الجزائري في التسعينيات لا يمكن تصورها. ففي روايتها أخبار الجزائر (1998) تقوم مايسة باي في الفصل المعنون “الجسد الذي لا يوصف” بمحاولة وصف و لكنها تقول أنها وجدت استحالة العثور على كلمات يمكن أن تصف أهوال الفتاه الصغيرة. فهي تقول:

“هذا يجعل الكلمات تخرج مني لأقولها ولكني لم أعد أستطيع الكلام لقد فقدت صوتي.”

وتضيف: “هناك أكثر من هذه الكلمات بداخلي تنساب إلى رأسي، تتصادم، تؤلمني، لا بد لي من وقفها ببناء سد حجري واحداً تلو الآخر، ومنعها من اختراقه “.

استحالة العثور على الكلمات، وإنهاء الجمل، وإكمال الفكرة المعبر عنها في روايات مايسة باي يظهر أنّ صوت السرد عاجز وينوب منابه الصمت. وفي نفس السّياق، تقول الفاروق:

“طوال الطريق و أنا أفكر كيف سأكتب في الموضوع، بأية صيغة، بأي قلب، بأي لغة، بأي قلم؟ أقلام القرابة لا تحب التعدي “.

وتضيف: ” كيف تكتب عن أنثى سرقت عذريتها عنوة؟ “

في الجزء التالي سأتجاوز الوضع اللغوي في الجزائر وترجمة حالات من مروا بصدمات والحراك المحلي في البلد لمناقشة عدم القدرة على ترجمة الجزائر للعالم. بعبارة أخرى سأحاول الإجابة على السؤال: كيف تترجم الجزائر أو لا تترجم إلى العالم؟

4. لاترجمانية على المستوى الخاريجي

إنّ ضعف ظهور الجزائر في السوق العالمية للترجمة يشبه إلى حد كبير البلدان الأخرى الناطقة بالعربيّة والناطقة بالفرنسية. والواقع أنّ الطبيعة غير المتكافئة لقوى السوق العالمية موضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق. ويعتمد الظهور”أولا” على موقف البلد من موقعه ولغته في السوق العالمية للترجمة (المركزية مقابل الطرفية/الهامش) وثانياً على موقعها داخل المجال اللغوي (المركزي مقابل الطرفية/الهامش: على سبيل المثال الولايات المتحدة مقابل الهند في مجال الناطقين بالانجليزية ) وثالثاً على موقعها داخل المجال الوطني (المهيمن زمنيا و/ أو رمزيا مقابل المهيمن) (جيزيل صابيرو 2015: 22). وفي حالة الأدب الجزائري فإنّ الانتماء إلى مصدرين لغويين (الناطقين بالفرنسية والعربيّة) لا يساعد على تعزيز فرص إدراجهما ضمن تلك الآداب التي تترجم على الصعيد العالمي. ووفقا لصابيرو، فقد بلغ الأدب الفرنسي في الفترة من 1990 إلى 2003 الذي كتبه كتاب فرنسيين 858 ترجمة ولم يكتب الكتّاب الجزائريون سوى ستة عشر عنواناً. ومن بين الستة عشر عنواناً لم يترجم إلى اللغة الإنجليزية سوى لكتاب مرموقين مثل آسيا جبار، كاتب ياسين، رشيد ميموني، مولود فرعون، محمد ديب ومجموعة قليلة أخرى. وبعبارة أخرى فإنّ الجيل الأول من الكتاب هو الذي ترجم له أكثر. وينطبق الشيء نفسه على الأدب العربي ككل، حيث أنّ الكتاب الأكثر ترجمة هم المعروفون جيدا مثل الحائز على جائزة نوبل المصري نجيب محفوظ والسوداني الطيب صالح وعدد قليل من الآخرين. وترجم الطاهر وطار الجزائري إلى الإنجليزية بالإضافة إلى الجيل الأول من الكتاب الجزائريين الذين يكتبون باللغة العربيّة. وقد ترجمت مؤخرا أحلام مستغانمي إلى اللغة الانجليزية. أما فيما يتعلق بأدب التسعينات فإنّ الجزائر على الرغم من ازدهار الكتابة فإنّ عدد العناوين المترجمة محدود جداً، إن لم يكن معدوماً. إميلي أبتر (2006) ووائل حسن (2006) وبعض الباحثين الآخرين كتبوا عن “عدم إمكانية الترجمة” للأدب العربي وبروز نفس الأسماء القليلة “المشهود لهم عالمياً بأنهم كتّاب مهرة” (أبتر، 2006 ، 98). في الواقع عندما نتحدث عن “عدم إمكانية الترجمة” في الجزائر من حيث قلة ظهورها يمكن القول بأنّ هذه المشكلة لا تتعلق فقط بالترجمة إلى اللغة المهيمنة (الرئيسية والهامشية) ولكنّها أيضا ذات صله بالترجمة إلى العربيّة من الفرنسية بسبب الهوة بين الكتاب الناطقين بالعربيّة والناطقين بالفرنسية. وبعبارة أخرى فانّ الكتاب الجزائريين الناطقين بالفرنسية حتى المعروفين منهم مثل آسيا جبار لم يترجموا إلى اللغة العربيّة، بعد وفاتها فقط أمرت وزارة الثقافة الجزائريّة بترجمة كتب أسيا جبار إلى اللغة العربيّة. بمعنى آخر فإن لا ترجمانية الجزائر تساعد على الانقسام الموجود في الدراسات الاكاديمة الى دراسات فرنكوفونية و دراسات عربية مما يجعل العمل الأكاديمي منقسم و غير مكتمل.

الخاتمة

على الرغم من حدوث طفرة في كتابة القصص الخيالية باللغتين العربيّة والفرنسية، فانّ الأبحاث التي أجريت في التسعينات في الجزائر (العشرية السوداء) التي تتناول مسألة العنف الجنسي أو الإغتصاب نادرة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قانون العفو (1999-2005) الذي يحظر على الناس النظر في تلك الفترة الماضية. وتسلّط هذه القيود الضوء على الطبيعة غير العادية للبحث في هذا المقال بالمقابل. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنّ الكتابة الخيالية عن التسعينات شهدت طفرة في السنوات الأخيرة سواء بالعربيّة وبالفرنسية.

أقدم في هذه المقالة دراسة موسعة لمفهوم اللاترجمانية (أبتر 2013) من المنظور النظري والعملي. في حين تقدم أبتر مفهوم عدم إمكانية الترجمة كمفهوم متجانس فأنني قمت بتوسيعه عن طريق إضافة الأنواع التي تساعد على توضيح الفكرة أكثر. ويتمّ ذلك باستخدام أمثلة عملية من وسائل مختلفة مثل المقابلات الشخصية التي أجريتها والروايات والشهادات باللغتين المعمول بهما في الجزائرأي الفرنسية والعربيّة. فعلى سبيل المثال، عندما يحلّل الوضع اللغوي في الجزائر فانّ مسألة عدم إمكانية الترجمة ليست محصورة في المعركة بين اللغات العربيّة أو الفرنسية أو الأمازيغية فحسب، بل تستخدم أيضا لتوضيح حركات الإسكات وتكميم الأفواه في الجزائر فيما بعد الاستعمار. وأعني بذلك أنّ السياسة اللغوية في الجزائر توضح التلاعب الذي تمّ في إطار حركة التّعريب على سبيل المثال إسكات مجموعة أو أخرى. والإسكات هو شكل من أشكال عدم إمكانية الترجمة المرتبطة مباشره باغتيال اللغة في البلد. و كنتيجة لحركة التّعريب قُتل عدد من المثقفين المتحدثين بالفرنسية والأمازيغية وسعى آخرون إلى اللجوء إلى فرنسا ممّا ساعد على إفراغ البلاد من نخبتها في ما يعرف باسم “اغتيال المثقف”. اماعدم إمكانية الترجمة الدّينية هو نوع آخر نوقش في هذه المقال والمرتبط بالعلاقة بين المفاهيم الدّينية وترجماتها في الوقت الحاضر (انظر مثال السبي الذي نوقش أنفا) وفي الواقع أدت التفسيرات الدّينية إلى تفاقم العنف فيما يتعلق بماهية وكيفيه ترجمه المفاهيم أو عدم ترجمتها. وبعبارة أخرى فان العلاقة بين ما يمكن ترجمته ليست سهلة عندما يحصل المرء على الطريقة التي يمكن ترجمتها بها، مع الأخذ في الاعتبار التاريخ وكذلك الطابع الزمني للمفاهيم. كما تتفاقم عدم إمكانية الترجمة في الجزائر بسبب قلّة ظهور الأدب العربي عامة والجزائري بصفه خاصة. وقلّة الظهور هذه لا تتعلق بالكتابات باللغة العربيّة فحسب، بل أيضا باللغة الفرنسية (الأدب الفرنسي). ومن بين الكتاب المترجم لهم، تُرجم للجيل الأول فقط مثل طاهر وطار(من العربيّة إلي الفرنسية) وكاتب ياسين (من الفرنسية إلى العربيّة). وتمثل حالة الجزائر مثالا على “فرض” اللاترجمانية أوعدم إمكانية الترجمة التي تسببها علاقات القوه غير المتكافئة في العالم. إنّ هيمنة اللغة الإنجليزية التي تصفها باسنيت بأنها “أحادية الاتجاه” تلعب دورا كبيرا في حالة عدم إمكانية الترجمة. وأخيرا فانّ نوعا هاما من عدم إمكانية الترجمة وهو امر أساسي بالنسبة لهذه المقال هو صعوبة ترجمة مشاعر الصدمة إلى كلمات، الكلمات المستخدمة لتمثيل ووصف ما لا يوصف، مثل الإغتصاب في ثقافة العرب المسلمين. ويرتبط “الدور الاجتماعي” للمترجم (توري، 1993) بصعوبة ترجمة مواضيع مثل “الإغتصاب”. وأعني بهذا، أنّ المترجم في وضع مماثل للكاتب في أنه قد يرى النّص غير قابل للترجمة.

إنّ تصنيف مجموعة من عوامل عدم إمكانية الترجمة ولا سيما في أي ترتيب والمضي قدماً في هذا المفهوم وفتح مزيد من النقاش والأفكار والأمثلة التي نوقشت في كل قسم تعتبربمثابة اقتراحات حول كيفية تصنيف عدم إمكانية الترجمة. وهنا يُعترف بعدم إمكانية الترجمة بوصفها مفهوما حركيا قد يتغير وقد يشمل مجالات أخرى. وتستند المناقشة إلى مجالات اللسانيات، وعلم دلالات الألفاظ ، ونظريات اللغة والسلطة والأدب لتقديم النّصوص التي تكون فيها عدم إمكانية الترجمة. يهدف التأكيد على التصنيفات المختلفة لمفهوم عدم إمكانية الترجمة الى تسهيل فهم أوضح من الناحية النظرية والعملية والملاحظات الختامية لهذه المقال هي أنّ مفهوم عدم إمكانية الترجمة هو مفهوم أساسي يؤثر على جميع اللغات وعدد من التخصصات وانّ أي محاولة لأثارة المناقشات عن كيفية تطويرها لن تؤدي إلّا إلى تعزيزها.

[1] ذكرت الكاتبة في المقالة التي أجريت في 14/10/2014 أنّ معظم الأحداث ليست من محض الخيال، بل تستند إلى شهادات جمعتها أثناء عملها في مجال الصحافة

[2] هذا هو الشكل الأقرب للتاء المربوطة الذي تمكنت من إيجاده ويشبه الأنشوطة

[3] قد نقول ايضا: عار على الأنثى

[4] صدرت ترجمة تاء الخجل ، والتي نشرتها دار رياض الريس للكتب والنشر في اللغة العربية عام 2005، من قبل منشورات الاختلاف والدار العربية للعلوم ناشرون في اللغة الفرنسية عام 2009

[5] يسرى مقدّم (2010) الحريم اللغوي. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

[6] زليخة أبو ريشة (2009) أنثى اللغة. دار نينوى

[7] عبدالله محمد الغذامي (2005) تأنيث القصيدة والقارئ المختلف. المركز الثقافي العربي

[8] لمزيد من المعلومات عن مفهوم السبيّ، بالإمكان الاطلاع على مقالة آمال قرامي المتوفرة في هذا الإصدار

[9] للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على اطروحة د. امبارك حامدي. التراث و اشكالية القطيعة في الفكر الحداثي المغربي. بحث في مواقف الجابري و أركون و العروي. الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية.

[10] للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على: طارق صبري (2013) المواجهات الثقافية في العالم العربي. دار توريس للنشر

[11] عبد الفتاح كيليطو. (2008)، (لن تتكلم لغني)، ترجمه من العربية وائل حسن.

[12] عندما يذكر كيليطو اللغة العربية، يشير إلى النموذج القياسي للغة العربية (للغة العربية القياسية الحديث).

[13] لكي يُفهم هذا الأمر بشكل أدق، يقول حسان أن “كيليطو يسلط الضوء على مشكلة الترجمة الثقافية كعملية تفسيرية وكعنصر أساسي في الدراسات الأدبية المقارنة. ففي قراءات كيليطو المعمقة لكتب الجاحظ، وابن رشد، والصفار، والشدياق، من بين شخصياًت أخرى، نجده يتتبع التحولات في الموقف نحو اللغة والترجمة من قرون الهيمنة الثقافية العربية إلى الفترة المعاصرة، مستجوباً على طول الطريق كيف تنقل ديناميكية السلطة قراء الأدب عبر المجالات الثقافية واللغوية والسياسية”.

[14] يعتبر التعريب جزء من حركة أكبر تعمل على إنهاء الاستعمار في الجزائر. ويهدف التعريب إلى فرض اللغة العربية الفصحى المعاصرة/الحديثة على حساب اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات المحلية كالأمازيغية. تعكس هذه السياسة اللغوية رؤية أكبر يتبناها قادة عرب/مسلمين الذين يريدون الابتعاد عن ماض الاستعمار والبدء من جديد بإقامة تحالفات مع الدول العربية/الإسلامية.

[15] لمزيد من المعلومات حول مفهوم سؤال اللغة، انظر كتاب محمد بن رباح الذي يحمل عنوان: Language Conflict in Algeria (الصّراع اللغوي في الجزائر) (2013).

[16] تعتبر اللغات البربرية لغات الشعوب الأصلية في شمال افريقيا، ويطلق عليها الامازيغية، وهناك عدة تقسيمات داخل اللغة الامازيغية مثل لهجة تشلحيت واللهجة القبائلية (تاقبايليت).

[17] القومية العربية هي حركة فكرية وطنية تحتفي بأمجاد الحضارة العربية ولغة وأدب العرب، كما تدعو هذه الحركة إلى التجديد والاتحاد السياسي في العالم العربي.

[18] يشير إلى هذه الظاهرة باسم ” diglossia” أو “الازدواجية اللغوية”، وهي تهتم بالوضع اللغوي حيث يوجد نوعان من نفس اللغة تعمل معاً على الوفاء بالوظائف الاجتماعية المختلفة، وتستخدم هاتان اللغتان في نفس المجتمع اللغوي. وللمزيد من المعلومات حول اللغويات الاجتماعية العربية، تقدم ريم بسيوني مخططاً عن الاتجاهات الرئيسية المعنية بظاهرة الازدواجية اللغوية، في كتابها Arabic Sociolinguistics الصادر عام 2013 من دار نشر جامعة ادنبره.

[19] تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عام 1931 على يد عبد الحميد بن باديس وغيرهم من علماء الدّين بغية تثقيف الجزائريين وتعزيز الثقافة العربية الإسلامية والهويّة الوطنية الجزائريّة واحياء وإصلاح الإسلام. والاهم من ذلك كان هدف الجماعة هو الاحتجاج على الاستعمار.

[20] Blue, Blanc, Vert (2006).

[21] هي سياسة فرض استخدام اللغة الفرنسية في المجالات السياسية والإدارية والقانونية والتعلىمية وإقصاء اللغة العربية والبربرية للتكون كاللغة الثانوية في الدولة.

[22] الشاودية هي مجموعة من اللغات البربرية المستخدمة في إقليم أريس في شرق الجزائر و المناطق المحاطة بها

[23] للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للمصدر التالي: http://www.humanite.fr/retour-sur-le-massacre-huis-clos-des-journalistes-algeriens-564025

[24] سليمة تلمساني 15/فبراير/2017، للمزيد من المعلومات http://www.valledaostaglocal.it/2017/02/15/leggi-notizia/argomenti/voix-du-monde/articolo/salima-tlemcani-etre-femme-journaliste-en-algerie.html

[25] جهاد النكاح يشير إلى لجوء النّساء السنيات للتعاطف مع المجاهدين السلف في المعارك والذين يتقومون على تزويج نفسهم طوعا للمجاهدين في سبيل الخليفة الإسلامية، ويتوقع منهم الزواج الدائم الموقت وذلك لتلبية الحاجات الجنسية لرفع معنويات المجاهدين. في العصر الحالي، يطلق على هذه الممارسات الفجور القانوني.